暑い日が続きますが、工夫してこの夏を乗り越えましょう!

体調管理には気をつけてくださいね。

7月25日(木)10:00 ~ 11:00まで

セミナーに出席の為、営業時間が変更になって

おりますのでご注意ください。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

7月の営業時間変更日、臨時休業日のお知らせ

皆さん、こんにちは。

梅雨に入りましたが、とても暑いですね。

熱中症にならないように水分補給、睡眠をしっかり

とって、体調管理をして乗り切りましょうね!

営業時間変更日

7月15日(月)18:00 ~ 20:00 まで営業(セミナーの為)

7月25日(木)10:00 ~ 11:00 まで営業(セミナーの為)

臨時休業日

7月18日(木)臨時休業(セミナーの為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーと研修に参加して、

しっかりと勉強して皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

6月30日に行われた、東京マスターズ陸上競技選手権大会

M50 100mハードルに出場して、3位に入賞しました!

昨日は蒸し暑くて疲れましたが、ケガも無く、普段の努力が報われて

嬉しいですし、良かったです。

次回も自己ベストを更新できるように頑張ります。

男子100M競技走でパリオリンピック出場を目指している

スズキスポーツ所属の樋口陸人選手が施術を受けに来てくれ

ました。

今週末の日本選手権

29日(土)が予選と準決勝が行われます。

30日(日)が決勝です。

応援しています!

皆様、こんにちは。

雨の多い季節になって来ました。

この時期は、自律神経が乱れやすくなりますので、睡眠をしっかり

とって、体調管理をして乗り切りましょうね!

6月8日(土)~16日(日)まで、あじさい祭りが開催されます。

楽しみです。

営業時間変更日

6月27日(木)10:00 ~ 11:00 まで営業(セミナーの為)

臨時休業日

今月はありません。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーと研修に参加して、しっかりと勉強して

皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

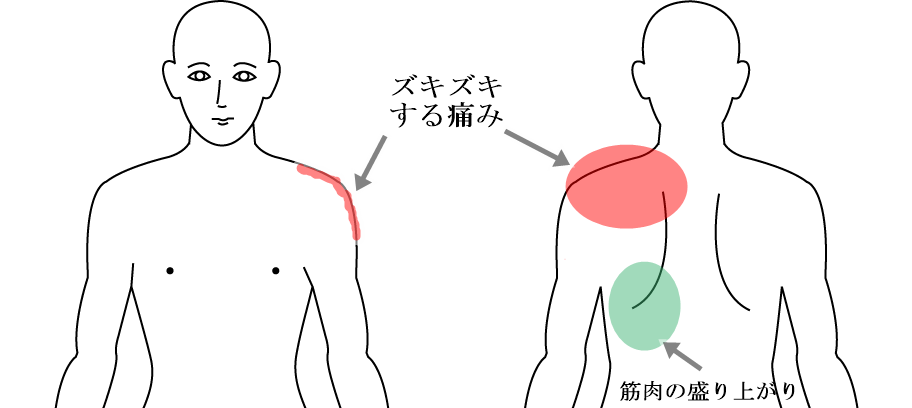

肋間神経痛とは?

肋骨と肋骨の間に通ってる神経、肋間神経に痛みが出る神経痛です。

痛みの感じ方は。「急に電気が走ったような鋭い痛み」や「ゆっくり電気が

流れている鈍い痛み」や「ジクジク、ズキズキした痛み」などさまざまです。

原因はさまざまですが、

姿勢の悪さからくる歪みなどが長期間つづくと起こる場合もあります。

あと、帯状疱疹の後遺症などで肋間神経痛になってしまうことが有名ですね。

肋骨の骨折などでも起こる場合があります。

当院の施術は痛くないソフトな施術で背骨や鎖骨、肋骨を整えていきます。

主に、真体療法と言う療法を使って施術して行きます。

当院の肋間神経痛の施術

子供から妊婦さんや高齢の方にも好評な、痛くないソフトな施術で施術して

行きます。

皆様、こんにちは。

ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。

楽しめましたか?

私は5月5日(日)の母の日に実家に行って、お祝いしてきました!

あと、庭の草むしりと木を切ったりして庭の手入れをしてきました。

少しでも親孝行になればと、頑張ってきました。

営業時間変更日

5月28日(火)10:00 ~ 12:00 まで営業(研修の為)

5月30日(木)10:00 ~ 11:00 まで営業(セミナーの為)

臨時休業日

5月16日(木)臨時休業(セミナーの為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーと研修に参加して、しっかりと勉強して

皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

暑くなって来ましたね。

皆さん、ゴールデンウィークの予定は決まりましたか?

暑くなりますので熱中症に十分注意してくださいね!

ゴールデンウィークの営業時間

4月27日(土)10:00 ~ 20:00 まで営業

4月28日(日)定休日

4月29日(月)10:00 ~ 20:00 まで営業

4月30日(火)10:00 ~ 20:00 まで営業

5月 1日(水)定休日

5月 2日(木)10:00 ~ 20:00 まで営業

5月 3日(金)10:00 ~ 20:00 まで営業

5月 4日(土)10:00 ~ 20:00 まで営業

5月 5日(日)定休日

5月 6日(月)10:00 ~ 20:00 まで営業

楽しく安全に

ゴールデンウィークは楽しく安全に、

気をつけてお過ごし下さい。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

4月の営業時間変更日、臨時休業日のお知らせ

皆様、こんにちは。

気温も上がって来て春らしくなって来ました。

一気に暖かくなって来たので桜も咲いてきました。綺麗ですね。

晴れた日は、黄砂と花粉に十分注意してくださいね!

営業時間変更日

4月5日(金)13:00 ~ 20:00 まで営業(研修の為)

4月6日(土)10:00 ~ 16:00 まで営業(セミナーの為)

臨時休業日

4月4日(木)臨時休業(研修の為)

4月25日(木)臨時休業(セミナーの為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーと研修に参加して、しっかりと勉強して

皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

3月の営業時間変更日、臨時休業日のお知らせ

3月に入って少し暖かくなって来ましたね。

寒暖差が激しいのと花粉が多く飛んでますので、体調管理に十分注意してくださいね!

営業時間変更日

3月2日(土)10:00 ~ 13:00 まで営業(セミナーの為)

3月21日(木)10:00 ~ 10:30 まで営業(セミナーの為)

臨時休業日

ありません。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーと研修に参加して、しっかりと勉強して

皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

2月23日も休まず営業いたします。

河津桜も満開、開成町のひな祭りも好評開催中で楽しくなってきました。

2月13日(金)天皇誕生日も休まず営業します

急なぎっくり腰や寝違え、五十肩などにも対応いたします。

気軽にお電話してください。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

2月12日も休まず営業いたします。

少し暖かくなってきましたね。

花粉の季節になってきました。十分注意してくださいね!

2月12日(月)建国記念の日の振替休日も休まず営業します

急な腰痛、肩こり、首痛などにも対応いたします。

気軽にお電話してください。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

インフルエンザとコロナが流行ってます。

体調管理に十分注意してくださいね!

臨時休業日はありません

祝日も通常通り営業します。

定休日の3日間セミナーと研修に参加します。しっかりと勉強して

皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

1月の臨時休業日のお知らせ

寒くなって来ましたね。

朝晩は本当に寒い。体調管理に十分注意してくださいね!

臨時休業日

1月18日(木)臨時休業(セミナーの為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーと研修に参加して、

しっかりと勉強して、皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

年末年始の営業時間と営業日のお知らせ

寒くなって来ましたね。

寒くなって来て、インフルエンザ、コロナ、腰痛、神経痛が流行りだしました。

体調管理に十分注意してくださいね!

営業時間変更日

12月29日(金)10:00 ~ 18:00 まで営業(会議出席の為)

12月30日(土)10:00 ~ 15:00 まで営業(大掃除の為)

12月31日(日) お休み

1月1日(月) お休み

1月2日(火) お休み

1月3日(水) お休み

1月4日(木) 10:00 ~ 20:00 まで営業(通常通り営業)

年末のご挨拶

本年も開成カイロプラクティックSIOをご愛顧くださりまして、大変

ありがとうございます。

来年も、皆様のご健康と幸せな生活が送れるように、全力で頑張って

参ります。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

良いお年をお迎えください。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

12月に入って少し寒くくなって来ましたね。

でも、20度近くまで気温が上がって暖かい日もありますね。

気温差が激しいので体調管理に十分注意してくださいね!

<h4>営業時間変更日</h4>

<h4>12月9日(土)10:00 ~ 16:30 まで営業(会議出席の為)</h4>

<h4>12月21日(木)10:00 ~ 12:00 まで営業(セミナーの為)</h4>

<h4>12月30日(土)10:00 ~ 17:00 まで営業(大掃除の為)</h4>

<h4></h4>

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーに参加して、しっかりと勉強して

皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

11月23日(木)勤労感謝の日の営業時間のお知らせ

10:00 ~ 20:00 まで営業

通常通り営業します。

急な不調や長年の症状、どこに行っても良くならない症状にも

対応いたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

11月の営業時間変更日、臨時休業日のお知らせ

11月に入って少し涼しくなって来ましたね。

朝晩と昼間の気温差が大幅にあり、体調をくずす方が多くなってます。

注意してくださいね!

営業時間変更日

11月3日(金)10:00 ~ 15:00 まで営業(学会出席の為)

臨時休業日

11月16日(木)臨時休業 (セミナーの為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーと研修に参加して、しっかりと勉強して

皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

10月の営業時間変更日、臨時休業日のお知らせ

10月に入って少し涼しくなって来ましたね。

朝晩はこれから寒くなってきますので、ぎっくり腰や体調をくずさないように注意しましょう!

営業時間変更日

10月7日(土)10:00 ~ 16:00 まで営業(研修の為)

臨時休業日

10月19日(木)臨時休業 (セミナーの為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、セミナーと研修に参加して、しっかりと勉強

して皆様のお役に立てるように頑張って参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

9月の営業時間変更日のお知らせ

9月に入ってもまだまだ、暑い日が続きますね。

無理をしないで、体調が少しでも悪いと思ったら水分補給と休息をとりましょう!

営業時間変更日

9月9日(土)10:00 ~ 17:00 まで営業(地域行事に参加の為)

9月18日(火)10:00 ~ 12:00 まで営業(研修の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、地域活動に貢献、と研修に参加して参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

8月26日営業時間変更日のお知らせ

営業時間変更

8月26日(土)10:00 ~ 17:00 まで営業(地域行事お手伝いの為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、地域活動に貢献して参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

お盆も休まず通常通り営業いたします。(2023年)

猛暑日が続いて暑くて大変ですね。

台風も心配ですね。無理をしないで楽しいお盆を過ごして下さい!

お盆営業日

8月11日(金)10:00 ~ 20:00 まで営業(通常通り営業)

8月12日(土)10:00 ~ 20:00 まで営業(通常通り営業)

8月13日(日)定休日

8月14日(月)10:00 ~ 20:00 まで営業(通常通り営業)

8月15日(火)10:00 ~ 20:00 まで営業(通常通り営業)

8月16日(水)定休日

8月17日(木)10:00 ~ 20:00 まで営業(通常通り営業)

急な痛みや前からお悩みのお身体の症状など、この機会に改善しちゃいましょう

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

8月の営業時間変更日のお知らせ

猛暑日が続いて暑くて大変ですね。

無理をしないで、体調が少しでも悪いと思ったら水分補給と休息をとりましょう!

営業時間変更日

8月5日(土)10:00 ~ 17:00 まで営業(地域行事参加の為)

8月26日(土)10:00 ~ 17:00 まで営業(地域行事参加の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、地域活動に貢献して参ります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

7月の臨時休業日のお知らせ

暑くなる日が多くなって来ましたね。

水分補給をこまめにして、熱中症に注意してくださいね!

臨時休業日

7月20日(木)臨時休業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

6月の臨時休業日のお知らせ

雨の日が多くなって来ましたね。

もうすぐ梅雨入りですね。梅雨入りすると体調を崩しやすくなりますので注意してくださいね!

臨時休業日

6月19日(月)臨時休業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

5月の営業時間変更日のお知らせ

暑い日が多くなって来ましたね。

暑い日と寒い日の気温差が激しくなってきて、体調をくずす方が多くなって来ています。注意して下さいね!

営業時間の変更日

5月23日(火) 10時 ~ 11時30分まで(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

ゴールデンウィークの営業時間・休業日・臨時休業日のお知らせ

暑くなる日が多くなって来ましたね。

でも、来週から寒くなる予報なので、体調をくずさないように注意して下さいね!

ゴールデンウィークの営業時間・休業日・臨時休業日

4月29日(土) 10時 ~ 20時(通常通り営業)

4月30日(日) 定休日

5月 1日(月) 10時 ~ 20時(通常通り営業)

5月 2日(火) 10時 ~ 20時(通常通り営業)

5月 3日(水) 定休日

5月 4日(木) 10時 ~ 20時(通常通り営業)

5月 5日(金) 臨時休業(セミナー出席の為)

5月 6日(土) 10時 ~ 20時(通常通り営業)

5月 7日(日) 定休日(セミナー出席)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

4月の臨時休業日のお知らせ

暖かい日が多くなって来ましたね。

朝晩と日中の気温差が激しくなってきて、体調をくずす方が多くなって来ています。注意して下さいね!

臨時休業日

4月6日(木) 臨時休業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

3月の営業時間変更日のお知らせ

朝晩はまだまだ寒い日が多いい日がありますね。

身体を冷やして体調をくずさないように注意して下さいね!

営業時間変更日

3月21日(火) 10時 ~ 11時30分まで営業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

2月の臨時休業日のお知らせ

まだまだ寒い日が多いですね。

ぎっくり腰や寝違えに注意して下さいね!

臨時休業日

2月23日(木) 臨時休業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

年始の営業日と営業時間のお知らせ

新年明けましておめでとうございます。

幸多い一年になりますように

心からお祈り申し上げます。

本年もよろしくお願い致します。

年始の営業日及び営業時間のお知らせ

1月1日(日) お休み

1月2日(月) お休み

1月3日(火) お休み

1月4日(水) お休み

1月5日(木) 10時 ~ 20時まで(通常営業)

1月5日(木)より、通常通り営業いたします。

今年も、皆さんの健康と健康増進に頑張って行きます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

11月23日(水)の勤労感謝の日は定休日の為、お休みです。

祝日はいつも営業させて頂いておりますが、11月23日は水曜日、定休日

なのでお休みさせて頂きます。

寒くなってきましたので、暖かくして体調管理には十分に気をつけてください。

小田原市・南足柄市・開成町の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

11月の営業時間変更日と臨時休業日のお知らせ

寒くなって来ましたね。

風邪などひかないように、しっかり睡眠をとって体調管理しましょうね!

臨時休業日

11月21日(月) 臨時休業(セミナー出席の為)

11月24日(木) 臨時休業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

10月10日(月)のスポーツの日も休まず通常通り営業いたします。

3連休の最終日、急なお体の不調にも対応しております。

急な腰痛、肩こり、頭痛など、お気軽にお電話ください!

10月10日

営業時間 10:00 ~ 20:00 (通常通り営業)

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

9月23日の秋分の日も休まず通常通り営業いたします。

9月23日(金) 10:00 ~ 20:00 通常通り営業

3連休の初日、急な痛みや慢性的で我慢している方など、ひどくなる前に

に施術して楽な身体を取り戻しましょう!

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

9月の営業時間変更日と臨時休業日のお知らせ

朝晩は涼しくなって来てだいぶ過ごしやすくなりましたね。

夏の疲れがそろそろ出て来る頃なので、しっかり睡眠をとって体調管理しましょうね!

臨時休業日

9月29日(月) 臨時休業(セミナー出席の為)

営業変更日

9月13日(火) 10時30分 ~ 20時まで営業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

今月もハリキッテ行きましょう。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

お盆期間中も休まず通常どおり営業いたします。

開成カイロプラクティックSIOは、お盆期間中も営業していますので、

急な腰痛や寝違え、肩こりなど対応いたします。

8月12日(金) 10:00 ~ 20:00まで (通常営業)

8月13日(土) 10:00 ~ 20:00まで (通常営業)

8月14日(日) 定休日

8月15日(月) 10:00 ~ 20:00まで (通常営業)

8月16日(火) 10:00 ~ 20:00まで (通常営業)

8月17日(水) 定休日

楽しい夏休み、お盆休み。

ケガの無いように、楽しく過ごしてくださいね。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

8月の営業時間変更日と臨時休業日のお知らせ

まだまだ、暑い日が続きますね。

しっかり睡眠と水分をとって、熱中症にならないように注意しましょうね!

臨時休業日

8月8日(月) 臨時休業(セミナー出席の為)

営業変更日

8月9日(火) 10時30分 ~ 20時まで営業(セミナー出席の為)

8月27日(土) 10時00分 ~ 15時まで営業(地域活動の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

今月も元気に行きましょう。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

7月の営業時間変更日と臨時休業日のお知らせ

暑い日が続きますね。

しっかり睡眠と水分をとって、熱中症にならないように注意しましょうね!

臨時休業日

7月28日(木) 臨時休業(セミナー出席の為)

営業変更日

7月14日(木) 10時30分 ~ 20時まで営業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

今月も張り切って行きましょう。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

6月の営業時間変更日と臨時休業日のお知らせ

気温も上昇して暑くなってきましたね。

この時期は、ホタルが見れますね。もう見ましたか?

夏日になる日もありますので、熱中症に注意しましょうね!

臨時休業日

6月30日(木) 臨時休業(セミナー出席の為)

営業変更日

6月13日(月) 10時00分 ~ 11時まで営業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

今月も張り切って行きましょう。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

5月の営業時間変更日と臨時休業日

暖かくなって来ましたが、雨の日が多いですね。

小田原フラワーガーデンでは、バラが満開を迎えているそうです!

私も来週、見に行こうと思います。

臨時休業日

5月はありません。

営業変更日

4月24日(火) 10時00分 ~ 12時まで営業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

今月も張り切って行きましょう。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

ゴールデンウィーク(2022年)も休まず通常通り営業いたします。

ゴールデンウィークの営業時間です。

4月29日(金) 10時 ~ 20時まで(通常通り営業)

4月30日(土) 10時 ~ 20時まで(通常通り営業)

5月1日(日) 定休日(セミナーに参加)

5月2日(月) 10時 ~ 20時まで(通常通り営業)

5月3日(火) 10時 ~ 20時まで(通常通り営業)

5月4日(水) 定休日(セミナーに参加)

5月5日(木) 10時 ~ 20時まで(通常通り営業)

5月6日(金) 10時 ~ 20時まで(通常通り営業)

5月7日(土) 10時 ~ 20時まで(通常通り営業)

5月8日(日) 定休日

ゴールデンウィーク中の急な不調や痛みがでましたら、4日以外の

祝日は営業していますので、お気軽にお電話ください。

開成町・小田原市・南足柄市・足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

4月の営業時間変更日と臨時休業日

暖かくなって来て、桜もきれいに咲いてますね。

春らしい陽気になってきましたね。

臨時休業日

4月21日(木) セミナー出席の為

営業変更日

4月11日(月) 9時 ~ 11時まで営業(セミナー出席の為)

4月12日(火) 10時30分 ~ 20時まで営業(セミナー出席の為)

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、しっかりと勉強してまいります。

よろしくお願いいたします。

開成町、小田原市、南足柄市、足柄上郡の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

いつもありがとうございます。

開成カイロプラクティックSIOの

院長の塩山です。

3月12日よりクラウドファンディングがスタートいたしました。

「子供たちに たくさんの成功体験をしてもらいたい」

と言う想いでクラウドファンディングをやっております。

厚かましいお願いで申し訳ございませんが、拡散、ご支援のご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

https://camp-fire.jp/projects/view/556386

#アクシスメソッド

#クラウドファンディング

#キャンプファイヤー

3月の営業時間変更日と臨時休業日

暖かくなって来て、梅の花や河津桜もかなり咲いて

きましたね。

花粉も飛び始めてきましたので注意してください。

3月の営業時間の変更、臨時休業日はありません。

通常通り営業いたします。

日曜日にセミナーに参加してきます。

がんばって参ります。

院長 塩山

2月11日(金)の建国記念の日も休まず営業します。

昨日は、大雪の天気予報でしたが雪が降らず、積もらなくて

良かったですね。

もしも雪が積もった時のために、スコップを用意しましたが

活躍しなくて良かったです。

急な腰痛や首痛など対応いたしますので、お気軽にお電話

下さい。

小田原市・南足柄市・開成町の整体

開成カイロプラクティックSIO

院長 塩山

当院は、「小波津式神経筋無痛療法」(アドバンス)用を使用して施術を行っております。

神奈川県で一番最初に「小波津式神経無痛療法」のアドバンス講座受講修了証を頂いた院です。

このようなお体の症状や悩み、不安でお困りではありませんか?

もう、我慢しないでください。そのお悩み当院にお任せください。

小波津式神経無痛療法とは?

小波津祐一先生が独自に開発した療法で、身体に繊細な刺激を送り神経

にアプローチする無痛療法です。

繊細で微弱な刺激を神経に送ることにより、神経機能を回復させ、筋肉

や関節などの機能を正常な状態へと働きかけて、お身体の不調を改善へ

と導く療法です。

スポーツ選手のケガやリハビリに抜群に効果を発揮すると共に、痛みの

ない療法なので、お子さんから妊婦さんや高齢者の方などの身体の不調、

腰痛や肩こりなどの急性的なものや慢性的なものまで、改善に導く療法

です。

今、小波津先生とドクターがチームを組んで難病疾患の研究に取り組ん

でいて、これからもドンドンと開発や研究が進んで行く療法です。

1月の営業時間変更日と臨時休業日

皆様、明けましておめでとうございます。

本年もどうぞ、よろしくお願い致します。

1月10日(月)10:00~12:00 まで (セミナー出席の為)

1月27日(木) 臨時休業日 (セミナー出席の為)

本年も皆様の健康の為に、がんばって参ります。

院長 塩山

年末年始の営業日と営業時間のお知らせ(2021年~2022年)

12月30日(木) 通常営業 10:00 ~ 20:00 まで

12月31日(金) お休み (急患のみ受け付け 10:00~12:00)

1月1日(土) お休み

1月2日(日) お休み

1月3日(月) お休み (急患のみ受け付け 10:00~12:00)

1月4日(火) 通常営業 10:00 ~ 20:00 まで

年内は、12月30日(木)まで通常通り営業いたします。

年明けは、1月4日(火)から通常通り営業いたします。

皆様、本年もありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

良いお年をお迎えください。

院長 塩山

腰痛

「朝、ふとんから起き上がる時に腰が痛たくなる」

「ずーっと座っていて、立ち上がると腰が伸びなくて腰が痛たくなる」

それって、慢性腰痛かもしれませんよ!ひどくなる前に、早く良くしましょうね。

このような腰痛や慢性腰痛の症状や不安でお困りではありませんか?

もう、我慢しないでください。そのお悩み当院にお任せください。

予防するには?

毎日、体操やウォーキングなどの全身運動などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

それと、身体の柔軟性の低下や関節可動域の低下など。

仕事の始まる前や終わった後に体操をしたり、お風呂上りにストレッチなどをする。休日はしっかり休んだり、楽しい趣味などを行って、ストレスを発散するなど。

ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの腰痛の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、痛みで自分の体が思うようにうごかせないので辛い、酷くなると、しびれる。立つ、座る、寝る、どのような動作も痛くて大変つらいですね。

いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

「小波津式神経筋無痛療法(アドバンス)」を使用して施術を行っています。

私は以前、ぎっくり腰から椎間板ヘルニアになって大変苦しい思いをしました。

その思いがあり、腰痛の施術には特に力を入れて研究しております。

原因はさまざまあります。腰そのものが原因の場合もありますが、もともとの原因は首や肩、臀部や背中が原因の時もあります。または腰から離れている足が原因の場合もあります。一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

何年も前から腰痛があった方や坐骨神経痛や腰椎すべり症から脊柱管狭窄症などまで、あらゆる腰痛に対応いたします。

早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大変ご好評を頂いております。

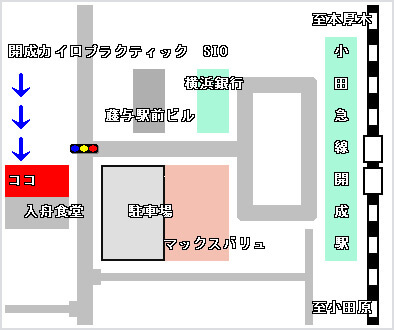

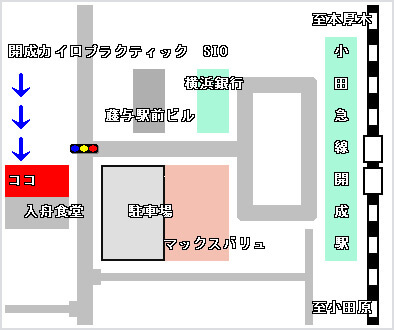

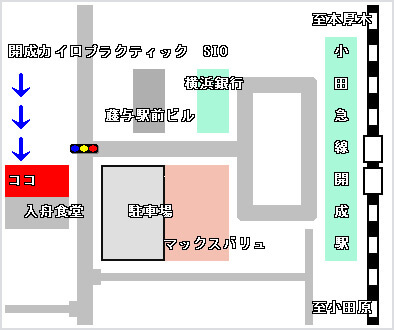

アクセス

| 院名 | 開成カイロプラクティック SIO |

| 住所 | 〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島3757-2-B |

| アクセス | 小田急小田原線 開成駅 西口から徒歩1分 マックスバリュ開成駅前店の駐車場向かい。入船食堂の横 |

11月度の臨時休業日と営業時間変更日のお知らせ(2021年)

11月18日(木) 臨時休業 (セミナー出席の為 )

11月25日(木) 臨時休業 (セミナー出席の為 )

皆様にご迷惑をおかけいたしますが、しっかりと勉強してきます。

もっともっと皆様のお役にたてるように、がんばります。

宜しくお願い致します。

急に寒くなる日が出て来ると思いますので、冷えないように

注意と体調管理には十分に気をつけてくださいね。

院長 塩山

10月度の臨時休業日と営業時間変更日のお知らせ(2021年)

10月26日(火) 営業時間 10:00 ~ 12:00まで (セミナー出席の為 )

10月28日(木) 臨時休業 (セミナー出席の為 )

皆様にご迷惑をおかけいたしますが、しっかりと勉強してきます。

もっともっと皆様のお役にたてるように、がんばります。

宜しくお願い致します。

朝晩は

朝晩は気温が低下しています。

体調管理には十分に気をつけてくださいね。

院長 塩山

9月20日(月)の敬老の日も23日(木)秋分の日も休まず営業いたします。

営業時間

9月20日(月)敬老の日 10:00 ~ 20:00 (通常営業)

9月23日(木)秋分の日 10:00 ~ 20:00 (通常営業)

稲も色づいて来て、黄金に輝いていて、とても綺麗ですね。

食欲の秋、食べ過ぎには注意しましょうね。

朝晩の気温が下がって来ていて、ぎっくり腰や寝違えになる方が急増しています。

急な痛みにも対応いたします。

院長 塩山

9月度の臨時休業日(2021年)のお知らせ

9月2日(木) 臨時休業 (セミナー出席の為 )

9月30日(木) 臨時休業 (セミナー出席の為 )

皆様にご迷惑をおかけいたしますが、しっかりと勉強してきます。

もっともっと皆様のお役にたてるように、がんばります。

宜しくお願い致します。

急激に気温が低下しています。

予想されますので、体調管理には十分に気をつけてくださいね。

院長 塩山

8月度の臨時休業日(2021年)のお知らせ

8月19日(木) セミナー出席の為、臨時休業させて頂きます。

皆様にご迷惑をおかけいたしますが、しっかりと勉強してきます。

もっともっと皆様のお役にたてるように、がんばります。

宜しくお願い致します。

急激に気温が低下しています。

そのあと、急激に気温が上昇して、また暑さが戻ってくることが

予想されますので、体調管理には十分に気をつけてくださいね。

パラリンピック開催期間中も通常通り営業いたします。

院長 塩山

痛風

何にもしてないのに、足の親指の付け根がとても痛い。

足をひねったわけではないのに、足首やかかとが物凄く痛い。

激痛でとてもつらい。

それって、痛風かもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

左足のかかとの激痛。痛風が良くなりました!

足柄上郡開成町 40代 会社員 Kさん

昨日の夜から左足かかとがとても痛くなり歩くのもつらくなってしまった。

地面にかかとをつくと激痛。

初回の施術で、だいぶ楽になり3回の施術で痛みがなくなりました。

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

なぜ?病院では激痛が楽になるまで時間がかかってしまうのか?

痛風になったら、 病院では、炎症を抑える薬(痛み止め)や尿酸値を下げる薬などが処方され、痛風になってる箇所に負担がかからないようにし、なるべく安静にしているように言われます。

痛みは、一週間~二週間で徐々に良くなって行きます。

病院では、主に投薬による療法や保存療法などを行うので、激痛が楽になるまでに時間がかかってしまいます。

予防するには?

日々の習慣や食生活を見直しましょう。

痛風は体内の尿酸値が増えて起こるものと言われています。

通常は尿として排出されるて、体内で一定の量にに保たれるのですが、体内でのプリン体の増加や肥満、腎臓機能の低下、お酒のお見過ぎや食べ過ぎ、ストレスなどが原因となって体内の尿酸値が増加すると考えられています。

食生活の見直し、お酒もほどほどにする、休みの日には趣味をして楽しんだり、ゆっくり休んでストレス解消をしましょう。

運動不足の方は、毎日5分~10分で良いのでウォーキングや筋トレをはじめてみて下さい。

瞑想やヨガ、軽いストレッチなどもストレスの解消になりますのでチャレンジしてみてくださいね。

開成カイロプラクティックSIOの痛風の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、足を床に着くだけで激痛、恐怖。何もしなくても痛い。足が痛くて歩けない。

いつ良くなるのか?このまま良くならないのでは?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

やさしい施術で驚きの効果を発揮いたします。みなさん、とても驚かれて施術後は楽になります。だまされたと思って、一度、施術を受けてみて下さいね。

施術後、痛風で苦しんでいた方が楽になって、喜んで帰って行く姿を見ると私もとても嬉しいです。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

一人で悩まず、是非ご相談ください。

本日からオリンピックがはじまりました。

ワクワクですね!

7月22日(木)の「海の日」

7月23日(金)の「スポーツの日」

両日ともに通常通り営業いたします。

オリンピック開催期間中も通常通り営業いたします。

院長 塩山

7月度の臨時休業日(2021年)のお知らせ

7月15日(木) セミナーに出席の為

皆様にご迷惑をおかけいたしますが、しっかりと勉強してきます。

もっともっと皆様のお役にたてるように、がんばります。

宜しくお願い致します。

また、

7月22日(木)の「海の日」

7月23日(金)の「スポーツの日」

両日ともに通常通り営業いたします。

オリンピック開催期間中も通常通り営業いたします。

院長 塩山

お天気痛の予防、セルフケア方法

雨の前の日やどんよりと曇っている時などに、頭痛や体のだるさや

自律神経の症状、体の痛み、神経痛、などの症状がでる「お天気痛」

つらいですね。

お天気痛は、気圧によって耳の奥にある内耳の血流が悪くなり、内耳の

平衡感覚のセンサーが過敏になり、様々な症状が出ると言われています。

なので、血流を良くすれば改善されます。

お天気痛のセルフケア方法

1、耳のセルフケアマッサージ

①耳たぶを下に引っ張ります。(3回)

②耳の横を持って横に引っ張ります。(3回)

③耳の上を持って上に引っ張ります。(3回)

④耳たぶを持って内回し(3回)

⑤耳たぶを持って外回し(3回)

⑥耳、全体をマッサージ

朝・昼・晩1回ずつ、まずは2週間から1カ月程度続けてみてください。

特に朝や昼食の後にやると目がパッチリして、眠気も吹っ飛びますよ。

夜は、寝る1時間前にやると自律神経が整って睡眠しやすくなりますので

お試しください。

お天気痛を撃退して、健康で楽しい生活を送ってください。

院長 塩山

先日、患者様のEさんから「昨日から左の踵が痛くて、今日の朝起きたら

激痛」と電話がかかってきました。

私から「足を捻りましたか?」「どこかにぶつけましたか?」

「何か心あたりありますか?」と質問しました。

Eさん 「特にぶつけたとか捻ったとかは無いんですが、痛い」

「もしかしたら痛風かもしれないですけど、一度みて下さい」

と言われ施術いたしました。

施術前

来院された時、Eさんは足を引きずるようにして来られました。

足を浮かす(床から上げる)、体重を左足にのせると激痛。患部に

触れると激痛が走る。

施術後

左足に少し痛み、足を浮かした時でるが、普通に歩ける。

Eさんも激痛がおさまって良かったと、喜んで帰られました。

Eさんが良くなられて私もとても嬉しいです。

もし、急な痛風に襲われて少しでも激痛を楽にされたい方は

開成カイロプラクティックSIOにご相談ください。

院長 塩山

野球肘

「ボールを投げると肘に違和感。練習や試合 を重ねるごとに痛くなって来てる」

それって、野球肘かもしれませんよ!ひどくなる前に、早く良くしましょうね。

このような野球肘の症状と不安や悩みでお困りではありませんか?

もう、我慢しないでください。そのお悩み当院にお任せください。

なぜ?病院や一般的な整骨院では改善しないのか?

野球肘になったら、 病院では、痛み止めの薬やシップ薬、ぬり薬などを処方され、運動を止めて安静にしているように言われます。

一般的な整骨院では、軽いマッサージや電気治療などを行います。

病院や一般的な整骨院では、主に対処療法や保存療法などを行うので根本的な所や原因にアプローチできていないので症状の改善にはいたらないのが現状です。

開成カイロプラクティックSIOの野球肘の施術法

投げたいけど痛くて投げれない。

早く練習して試合に出て活躍したい!

辛くて苦しいですよね。

その気持ち、当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

また、現役プロ野球投手の野球肘を施術している師匠より直接指導を受けていますのでご安心ください。より早く良くなるように施術しております。

今年度より、スポーツ障害など圧倒的な結果がでる「小波津式神経無痛療法」をとりいれています。

原因はさまざまあります。肘そのものが原因の場合もありますが、もともとの

原因は首や肩、手や背中が原因の時もあります。

または肘から離れている足が原因の場合もあります。一つ一つ検査し原因を見

つけて行きます。

痛みや違和感が出てからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化し良くなる

までの期間がかかってしまいますので、早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

5日前に来院された、腰椎椎間板ヘルニアの男性のHさん

昨日、2回目の施術でした。

5日前の初回時

職業 建築業 40代 男性

3日前に、仕事中に重い物を持ちあげてから腰が痛くなり、右腰~右ふくらはぎの

シビレが出て来て、病院に行くが、日に日に腰の痛みが強く出て来て、来院され

ました。

前屈、後屈、回旋、寝返り、イスからの立ち上がりなど、ひどい動作時痛。

痛みで腰が左側に湾曲、歩行時、振動で痛い。

1回目、施術終了後

寝返りOK、イスからの立ち上がりOK、後屈OK、シビレ腰~おしりまで

痛み100 → 60 日常生活は何とかOKに改善 腰の左への湾曲も少なくなる。

歩行時も痛み無し。

2回目(昨日)施術前

前屈、回旋、左右側屈で痛み、後屈は痛み無し。

シビレ腰~おしりまで。仕事も出来るようになった。

2回目 施術後

前屈と腰~おしりのシビレが少し残るが回旋、左右側屈の痛み無し。

痛み60 → 30

更に動きやすくなったと喜んで頂きました。

順調に良くなってます。次回の施術は来週です。

この分だと早期に良くなることと思います。

早期に良くなって、私もとても嬉しいです。

ヘルニアや坐骨神経痛、腰痛でお困りの方、今すぐお電話ください。

院長 塩山

開成カイロプラクティックSIOは、ゴールデンウィークは、通常通り営業します。

4月29日(木) 10時~20時まで (通常営業)

4月30日(金) 10時~20時まで (通常営業)

5月1日(土) 10時~20時まで (通常営業)

5月2日(日) 定休日

5月3日(月) 10時~20時まで (通常営業)

5月4日(火) 10時~20時まで (通常営業)

5月5日(水) 定休日

ゴールデンウィークも休まず、通常通り営業いたします。

急な痛みや急な不調がありましたら、気軽にお電話ください。

みなさんの健康と幸せの為に頑張ります。

院長 塩山

こんにちは!

院長の塩山です。

「何処に行っても良くならない人を良くしたい」

と言う想いで施術しています。

今や整体院や治療院、マッサージ院など数多く次から次へと出来ています。

本当に困っている人は、何処に行ったら良いのか?

迷ったり、悩んだりしますよね。

何十年も腰痛に困っていて、いろいろな治療院 や整体院に行っても

良くならない。

そんな方たちが私の院に来ます。

本当に困っている方たちは、口コミで来てくれます。

私の想いが伝わって、信頼して来てくれるので感謝ですし、

とても嬉しいです。

困っている方たちに、

少しでも楽になってもらいたい!

早く良くなってもらいたい!

ので、

私は常にセミナーなどに出て、勉強して最新の施術方法を

取り入れております。

困っていた患者さんが良くなって、笑顔になってくれること

それが私の幸せです。

本日も最後まで読んでくれて、ありがとうございます。

院長 塩山

ダイエット

最近、お腹が出て来て大変。

今年は痩せてスリムな体になりたい。

健康診断でメタボと言われてやせたい。

でも、ダイエットってキツイしやせられるかなぁ?

こんなお悩みはありませんか?

![]() 最近、急激にお腹が出て来てスカートやズボンが入らなくなった。

最近、急激にお腹が出て来てスカートやズボンが入らなくなった。

![]() 運動を頑張っているのに痩せられない。

運動を頑張っているのに痩せられない。

![]() 大好きな食べ物も減らしてるのに痩せられない。

大好きな食べ物も減らしてるのに痩せられない。

![]() いろいろなダイエットに挑戦したけど効果がなかった。

いろいろなダイエットに挑戦したけど効果がなかった。

![]() ダイエットが辛くてストレスがたまって、ガマンできなくて食べてしまう。

ダイエットが辛くてストレスがたまって、ガマンできなくて食べてしまう。

![]() 痩せられたがその後リバウンドして元の体重に戻ってしまう。

痩せられたがその後リバウンドして元の体重に戻ってしまう。

そのお悩み当院にお任せください。

スリムで健康になりましょう!

なんでダイエットがうまく行かないの?

低カロリーダイエット

低脂肪ダイエット。

運動によるダイエット

炭水化物制限ダイエット

ケトジェニックダイエットなど

いろいろなダイエット方法が世の中にありますが、結論から言うと、どのダイエット方法でも痩せることは出来ます。でも思ったほど痩せられなかったり、リバウンドしてしまったりします。

根本的な原因を追究して生まれたのが、当院で行っている、

誰でも痩せられるダイエット方法

「MHMダイエット(ミラクル・ヘルス・メソッド・ダイエット)」です。

どんな人が太りやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 食事の他に間食をしている人

食事の他に間食をしている人

甘いお菓子やパン、ケーキなどを食べる習慣がある方

![]() 睡眠不足の人

睡眠不足の人

睡眠不足になると、ストレスで食欲がわき多く食べてしまいます。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

座り仕事や日常的に歩いたり、運動をしない方

![]() ジュースや清涼飲料水、甘いコヒーや甘い紅茶を飲んでる人

ジュースや清涼飲料水、甘いコヒーや甘い紅茶を飲んでる人

糖分の多い物を毎日飲んでいる方。

![]() ストレスが多い人

ストレスが多い人

ストレスが多い方は常に交感神経が優位になっていてイライラ、それを解消するために、多く食べてストレスを解消しようとしてしまいます。

![]() 早食い人

早食い人

早食いの方は血糖値が急激に上がりやすくなります。そうすると太りやすくなってしまいます。

やせるにはどうしたら良いの?

毎日、体操やウォーキングなどの全身運動などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大切になります。

一番大切なのは、食習慣、生活習慣、運動習慣を変える事です。

甘い物を食べるのを控えたり、十分な睡眠をとる、毎日かるい運動をするなど。

習慣を変えることが大切です。

開成カイロプラクティックSIOのダイエット法「ミラクル ヘルスダイエット」

ダイエットに挑戦して上手く行かなかった方やリバウンドしてしまった方でしたら解ると思いますが、食事制限や毎日の運動つらいですね。ストレスで寝れない。ストレスでついつい食べてしまう。

辛い思いをしたのに少ししか痩せない。痩せてもリバウンドしてしまう。

大変つらいですね。本当にやせられるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院はダイエット方法は基本的に、辛いことはいたしませんのでご安心ください。

私もこのダイエット方法を実践して、4ヶ月で7Kg、痩せました。

私も辛い思いをせずに痩せることができました。

どうしたらもっと楽に痩せられるか?力を入れて研究しております。

太る原因は人によってさまざまあります。

食べ物が悪いのか?睡眠不足なのか?ストレスが原因なのか?

一つ一つ原因を見つけて行きます。

太ってからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化して、ゆっくり痩せて行きます。早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「ミラクル・ヘルスダイエット」でダイエットして新しい自分に産まれ変わりましょう。確実に痩せるダイエット方法です。みなさまに大好評です。

胸郭出口症候群

肩から手までシビレが出てつらい。

指がシビレてものが上手くつかめない。手に力が入らない。

肩から手まで痛い。首を動かすと激痛。

それって、胸郭出口症候群かもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() 疲れが出て来ると首から手が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

疲れが出て来ると首から手が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

![]() つねに首から手にかけてシビレが出てつらい。

つねに首から手にかけてシビレが出てつらい。

![]() 首や肩、手の痛みやシビレで大好きな野球やテニスが出来ない。

首や肩、手の痛みやシビレで大好きな野球やテニスが出来ない。

![]() 手や肩のシビレで家事や仕事が辛い。

手や肩のシビレで家事や仕事が辛い。

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

どんな症状が出るの?

胸郭出口症候群というのは、なかなか取れない肩こりや手のシビレ、うでや手のだるさ、肩~手の痛みなどが出てしまう疾患です。

主にパソコン作業やデスクワークなどの仕事をしている方に多い疾患です。

しかし、スマートフォンの普及により、若い世代にも起きる疾患です。

肋骨と鎖骨の間のすきま、少しくぼんでいる部分を胸郭出口と言います。

胸郭出口には動脈や静脈、神経が集まりそこを通過して、肩から腕や身体に通って行きます。また、胸郭出口には、斜角筋や小胸筋などがあり、この筋肉に負担がかかるって固くなり、静脈や動脈、神経を圧迫してシビレや痛みなどが出てしまいます。

斜角筋の影響を受けた胸郭出口症候群の場合は、首を動かした際に首に痛みが出だりシビレが出たりします。首が動かせないと、頭痛や吐き気、気持ち悪いさが出たりして更に辛くなることもあります。

良くなったかなと思うと何かのきっかけでまた、つらい症状が出てくる方や軽い痛み、ダルさや重さがずっと続く方など慢性化して何年も良くならない方もいます。

なので、胸郭出口症候群になったら根気よく施術を受けて、頑張って良くしましょう。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() パソコン作業やデスクワークの方

パソコン作業やデスクワークの方

姿勢のくずれから筋肉が固くなり神経を圧迫して、胸郭出口症候群の症状がでます。

![]() スマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

スマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

長い時間やってると背中が丸くなり、そうすると、胸郭出口症候群になってしまいます。

![]() 首に負担がかかる仕事をされている人

首に負担がかかる仕事をされている人

下を向いて作業をする方、徐々に首や胸郭出口に負担がかかり、症状が出てきます。工場などで下を向いて作業される人は注意です。

![]() 若い時にスポーツで首や肩を痛めたことのある人

若い時にスポーツで首や肩を痛めたことのある人

加齢によって首や肩の筋肉が衰えて、姿勢が悪くなることで症状がでる方がいます。

![]() 重い物をうつむきかげんで持つことの多い仕事をされている人

重い物をうつむきかげんで持つことの多い仕事をされている人

胸の筋肉、小胸筋に負担がかかって神経を圧迫し症状が出やすくなります。

![]() ストレスの多い方

ストレスの多い方

ストレスで噛みしめなどが多くなると、斜角筋や首回りの筋肉が固くなり神経を圧迫して、症状が出やすくなります。

予防するには?

毎日、体操などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

うつむいて作業したり、パソコンやスマホを30分したら、伸びをして首や肩、身体を伸ばす。ストレッチなどをする。ちょっとした生活習慣の改善で症状を軽減させたり、予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの胸郭出口症候群の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、首や肩の痛みやこりが常にあったり、すぐコってしまったり、痛みやシビレが出てきたり、痛みが常に続いたり、大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

胸郭出口症候群の施術はお任せください。私もサラリーマン時代に胸郭出口症候群になり、つらい手のシビレを経験しました。その経験から胸郭出口症候群の施術には、力を入れていますのでお任せください。

原因はさまざまあります。胸郭出口や首そのものが原因の場合もありますが、肩や腰、肋骨や骨盤が原因の時もあります。または首から遠く離れている足が原因の場合もあります。

当院は、体全体を検査し原因を見つけ、その方にあった方法で症状を良くして行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

腰の痛みと足の痛みシビレ、手のシビレが良くなりました!

小田原市 30代 会社員 A.Mさん

-1024x768.jpg)

昨年から腰に違和感があり、昨日から腰の痛みと手足のシビレ が出て来て仕事に集中できなくて辛かったので来院しました。

数回の施術でシビレが無くなり、腰の痛みも全くなくなって、 良い状態をキープできるようになりました。

気になる症状がある時には、早く来院されることをオススメします! 早いほうが絶対に、早く良くなります!

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

首こり

「首がやたらとこる」「首がすぐ痛くなる」

「疲れて来ると首がモヤモヤしてつらい」

それって、「首こり」が原因かもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() 首がコリやすい。すぐコってしまう。

首がコリやすい。すぐコってしまう。

![]() 疲れて来ると首が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

疲れて来ると首が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

![]() 首の痛みで大好きな野球やテニスが出来ない。

首の痛みで大好きな野球やテニスが出来ない。

![]() 首がコリすぎると頭痛や吐き気がおこる

首がコリすぎると頭痛や吐き気がおこる

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

どんな症状が出るの?

姿勢の悪さ、うつむいて毎日スマホなどをすることによって、徐々に症状が出でて来ます。気が付いたら首がこってる。と言う方が大半です。 首こりが良くならない、常にコリがあって気になるなど、慢性化してから気づきます。 始めは首や肩を動かした時に何となく重い感じや動かしづらさを感じたり、軽い頭痛が起きたり、ずーっと重い感じが続いたり、ほっとけば良くなると考え、みなさん放置してしまう方が多いです。

それから徐々にコリが酷くなってきて、ある一定の動きで首や肩に痛みが走ったり、首にシビレが起きたり、ひどい頭痛が起きたり、めまいが起きたり、ひどくなると何もしていなくても首が痛い、痛みで夜ねむれない、激痛でとても辛くなることもあります。

はじめは違和感や重さを感じるだけで気にならないですが、徐々に少しづつ悪くなって行きますので注意してください。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 猫背の人

猫背の人

背中が丸くなると顔が体より前に出て首コリになりやすくなってしまいます。

![]() パソコンやスマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

パソコンやスマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

長い時間やってると背中が丸くなり、それが癖になって徐々に首コリになってしまいます。毎日の積み重ねで悪くなっていきます。

![]() 首に負担がかかる仕事をされている人

首に負担がかかる仕事をされている人

下を向いて作業をする方、顕微鏡などをずっと見る、工場などでうつむきで作業される人は注意です。

![]() 事務仕事や勉強で長い時間座っている人

事務仕事や勉強で長い時間座っている人

ずっと座っていると疲れて来て姿勢が悪くなって猫背になり、首コリになりやすくなってしまいます。

![]() 昔、首を痛めたことがある、むち打ち症になったことのある人

昔、首を痛めたことがある、むち打ち症になったことのある人

首のケガやむち打ち症が完全に良くなってない場合は症状が出やすくなります。首が弱くなっているので姿勢が悪くなった場合に首がコリやすくなってしまいます。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

身体の動き、各関節の動きの低下や筋力の低下などが重なり猫背になり、首が体よりも前に出てしまうので、首こりになりやすくなります。

予防するには?

毎日、体操などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

うつむいて作業したり、パソコンやスマホを30分したら、伸びをして首や肩、身体を伸ばす。ストレッチなどをする。ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの首こりの施術法

なった方でしたら解ると思いますが、首のこりや痛みが常にあったり、すぐコってしまったり、シビレが出てきたり、大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

首こりの施術はお任せください。私も交通事故でむち打ち症になり、首こりになった経験から首こりの施術には、力を入れていますのでお任せください。

原因はさまざまあります。首そのものが原因の場合もありますが、肩や腰、肋骨や骨盤が原因の時もあります。または首から遠く離れている足が原因の場合もあります。

当院は、体全体を検査し原因を見つけ、その方にあった方法で症状を良くして行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

テニス肘

「大好きなテニスをすると、肘に痛みが出るのよ」

また「思い荷物を持つと肘に痛みがでるのよ」

その肘の痛み、テニス肘かもしれませんよ!

このようなテニス肘の症状や痛み、悩みでお困りではありませんか?

![]() 大好きなテニスをすると肘の内側や外側に痛みや違和感がでる。

大好きなテニスをすると肘の内側や外側に痛みや違和感がでる。

![]() 痛みでペットボトルのふたが開けられない。

痛みでペットボトルのふたが開けられない。

![]() 買い物袋を持つと痛くて辛い。バックやカバンを持つと痛い。

買い物袋を持つと痛くて辛い。バックやカバンを持つと痛い。

![]() パソコンや仕事をすると肘が痛くてつらい。

パソコンや仕事をすると肘が痛くてつらい。

![]() 痛くて雑巾がしぼれない。

痛くて雑巾がしぼれない。

![]() 痛みや不安で大好きなテニスが出来ない。

痛みや不安で大好きなテニスが出来ない。

![]() 病院で手術しかないと言われた。

病院で手術しかないと言われた。

![]() マッサージなどではなく、本気で改善を目的とした施術院に行きたい。

マッサージなどではなく、本気で改善を目的とした施術院に行きたい。

![]() このまま痛みが良くならなくて、いつまでも痛みが続くのではと不安になる。

このまま痛みが良くならなくて、いつまでも痛みが続くのではと不安になる。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

テニス肘の痛みとは?

まず肘関節とは、手首より上の前腕の骨、親指側の骨(橈骨【とうこつ】)

と小指側の骨(尺骨【しゃっこつ】)と肘関節より上の上腕の骨(上腕骨

【じょうわんこつ】)の3つの骨により関節を作っています。

この3つの骨で関節を作ることによって、手首の関節と肩の関節と連動して

ラケットでテニスボールを打ったり、ごはんを食べたり、ボールを投げたり、歯を磨いたり、髪の毛を結んだりと様々な動きが出来るようになっています。

また、肘は肩の関節と手首の関節の真ん中にある関節なので、両方の関節より

影響をうけやすい関節でもあります。

体のゆがみやバランスの崩れなどによって、腰の回旋運動が低下すると身体全体を使ってボールを打つことが出来なくなります。

そうすると、手打ちになり肘関節に負担がかかります。

その結果、疲労や頑張りすぎて限界が来て肘が伸びなくなったり、

曲げられなくなったりして、肘に痛みや違和感が出てしまいます。

同様に手首の動きが悪くなっても、肩関節の動きが悪くなっても

肘関節に負担がかかります。

ひどくなると、肘にシビレが出たり、テニス肘を通り越して変形性肘関節症になってしまうこともありますので、ガマンをせずに痛くなったら、すぐに施術を受けましょう。

どんな症状が出るの?

テニス肘(テニスエルボー)と言われていますが、医学的な正式名称は「上腕骨外側上顆炎」と言います。

肘の外側、そとがわに痛みがでる肘の症状のことを言います。

テニスをしてない方でも、肘の外側に痛みが出た場合は「テニス肘」と言われてしまいます。「テニスしてないんですけど」(笑)と患者さんから言われます。

テニス肘の症状

テニスのスイング(片手のバックハンド)をした時、肘の外側に痛みがでる。

肘を伸ばした時や曲げた時に肘の外側に痛みが出たり、肘の外側を押した時に痛みが出たり、テニスラケットを握った時や素振りをした時などに、肘の外側に痛みが出ます。

日常生活の中では、雑巾を絞ったり、ドアノブを回したり、重い物を持ったり、買い物袋やバックを持ったり、つり革につかまったり、寝っ転がって本を持って読んだりすると痛みが出たりします。

また、もう一つのテニス肘と言われているものがあります。

それは肘の内側、うちがわに痛みが出る症状で呼び名は、「フォアハンドテニス肘」と言います。

医学的な正式名称は「上腕骨内側上顆炎」と言います。

一般的には肘の外側が痛い症状をテニス肘と言いますが、肘の内側を痛める方もいます。当院に来られた患者さんの中にも肘の内側をテニスで痛めた方がいらっしゃいました。

注意:症状が軽いうちに改善しないと、変形性肘関節症になってしまって痛みやシビレが取れにくくなってしまいますので注意しましょう。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

打つ時のホームがくずれたりして、そのまま競技をおこなっていると肘に負担がかかってしまいます。

![]() テニスプレイヤーで、肘に負担がかかる仕事をしている方

テニスプレイヤーで、肘に負担がかかる仕事をしている方

重い物を持つ仕事の方や肘を張ったり上げたり、手で物を良く握ったりする仕事の方など。

![]() ストレスが多い方やストレスをうまく発散できない方

ストレスが多い方やストレスをうまく発散できない方

ストレスが多い人は、自律神経の交感神経(活動や緊張)が優位になってしまっているので、寝ても

体が休まりづらく、疲れがうまく取れないので筋肉にも負担がかかってしまいます。

![]() テニスをたまにしかしない方(運動不足の方)

テニスをたまにしかしない方(運動不足の方)

運動をすることによって、普段使わない筋肉が強化されたり、各関節の動きがよくなったり、ストレス

の解消になったりするので、運動不足の人は注意です。

![]() 寝不足の方

寝不足の方

人間は寝てる間に体を回復させます。睡眠時間が短い方は体の回復をしないまま、仕事や家事などをして

しまいます。それが繰り返されると、どんどん疲れや疲労がたまり体に負担をかけます。

![]() 家事育児で忙しい方や重い物を良く持つ方

家事育児で忙しい方や重い物を良く持つ方

毎日、長時間、家事や育児、重い物を持って肘に徐々に負荷がかかっていきます。

限界が来たところで肘の痛みや違和感、また肘が伸びなくなってしまいますので注意が必要です。

予防するには?

テニスをする方は、スイングやホームの改善とストレッチなどを行うと共に、適度な休息を取るようにしましょう。

少しでも痛みが出たら無理しないようにしましょう。

あと毎日、準備体操、整理体操やウォーキングなどの全身運動などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

肘に負担がかかるお仕事をされている方は、30分に1回、伸びをして肘や手や肩、身体を伸ばす。ストレッチなど

をする。休日はしっかり休んだり、楽しい趣味などを行って、ストレスを発散する。ちょっとした生活習慣の改善

で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOのテニス肘の痛みの施術法

なった方でしたら解ると思いますが、肘が痛くなると痛みやシビレでつらい、大好きなテニスなど

のスポーツが出来なくなって面白くないですね。あと手が使えなくなるので日常生活に支障をきたすので不便にな

ってしまいますね。

いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

さまざまな「テニス肘」の痛みを施術して来ました。その時の経験を生かして、より早く良くなるように施術しております。

原因はさまざまあります。肘そのものが原因の場合もありますが、もともとの原因は首や肩、手や背中、腰が

原因の時もあります。または肘から離れている足が原因の場合もあります。一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

痛みやシビレが出てからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化し良くなるまでの期間がかかってしまいますので、

早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

バネ指

お料理やお皿洗い、物をつかんだりすると指が痛い。

指が痛くて曲がらない。指を伸ばすと「パチン」と音がして

指が伸びて痛い。

仕事ができない。大好きなテニスや野球、楽器の演奏が出来ない。

それって、バネ指かもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() 指が痛くて、手をにぎれない。

指が痛くて、手をにぎれない。

![]() 指が痛く、指をのばすと「パチン」と音がして痛い。

指が痛く、指をのばすと「パチン」と音がして痛い。

![]() 指に動きづらさや痛みがあってパソコン操作が上手くできない。

指に動きづらさや痛みがあってパソコン操作が上手くできない。

![]() 常に指が痛いのでストレスを感じるし辛い。料理や洗濯などの家事が辛い。

常に指が痛いのでストレスを感じるし辛い。料理や洗濯などの家事が辛い。

![]() 手術はしたくない。

手術はしたくない。

![]() 手術したのにまた再発してしまって、どうにか良くしたい。

手術したのにまた再発してしまって、どうにか良くしたい。

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

バネ指とは?

手の指がこわばってしまったり、指を曲げると曲げにくさや痛みが出たり、

酷くなると指が曲がらなくなり、無理やり指を曲げて伸ばす時に「パチン」とバネみたいに指が伸びて痛みが出る。また指を曲げて伸ばす時に繰り返し同じことが起こる症状をバネ指と言います。

主婦やピアニストなどの楽器演奏者や料理人、パソコンを良くする方、ゴルフやテニスプレーヤーなど手を酷使する方に 多い疾患です。

特に50代前後の女性に多い疾患です。

50代前後の女性の方は閉経などにより、女性ホルモンの分泌が低下することにより、腱や腱鞘の状態が弱くなりやすいのでバネ指になりやすいと言われています。

今は、スマートフォンやパソコンの普及により、指を酷使する方が 多いので、今後、多くの方がかかると予想される疾患です。

注意してください。

注意:手首や指のケガや障害は痛みを感じたら、すぐ施術しに

来てください。手は日常生活でとても重要な役割をします。

痛くなると生活がとても辛くなりますし、ストレスにもなります。

それと、酷くなると良くなるまでにどうしても時間がか

かってしまいます。注意です!

どんな症状が出るの?

手の指の第一関節の動かしずらさ、痛みや腫れ、赤みを帯びたり、熱感、

酷くなると、鋭い痛みが出たり、骨の変形、患部が動かなくなることもあります。

ペットボトルのキャップが痛みで開かない

1、フライパンや包丁もつのが痛くて辛い

2、ピアノやその他の楽器がスピーディーに弾けない

3、スマホやパソコンの操作が辛い

4、髪の毛を洗ってる時に指が痛い

5、雑巾が絞れないなど

痛みで日常の動作ができなくなってしまいます。

注意:症状が軽いうちに改善しないと、痛みでやりたいことが出来なく

なってしまいますので注意しましょう。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 40代以上の女性。家事や仕事、趣味などで手を酷使している方。スマホやパソコンの操作をずーっとする方

40代以上の女性。家事や仕事、趣味などで手を酷使している方。スマホやパソコンの操作をずーっとする方

![]() 料理人や仕事で手を酷使する方

料理人や仕事で手を酷使する方

![]() ピアノや楽器などで指や手を良く使う方

ピアノや楽器などで指や手を良く使う方

![]() スマホやパソコンの操作をずーっとする方。

スマホやパソコンの操作をずーっとする方。

![]() 冷え性の方、運動不足の方

冷え性の方、運動不足の方

![]() 母親や祖母がバネ指だった方

母親や祖母がバネ指だった方

![]() 妊娠中の方

妊娠中の方

予防するには?

仕事や家事や楽器などで、長時間、手や指を動かした時などやる前と後の体操をすることで予防になります。あとケガの予防や仕事前にゆっくりと体操をすることで、心を落ち着つかせる効果もあります。

冷え性や運動不足の方は、毎日5分~10分で良いのでウォーキングや筋トレをはじめてみて下さい。

まずは、運動を習慣化することからはじめましょう!

なぜ?かと言うとバネ指は手や指だけの問題ではないからです。

バネ指になる方の多くが、うでや肩、背中や首が固かったり、腰やふくらはぎが固い方が多いです。

もちろん手や指の体操やストレッチも大切ですが、上記の部分の体操やストレッチをすると、更に予防になります。

開成カイロプラクティックSIOのバネ指の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、指を曲げて伸ばすと「パチン」と音がして痛い、痛くて物がにぎれない、指を動かすのが恐怖。指を曲げるのも激痛。

痛くて仕事や家事がつらい。

いつ良くなるのか?このまま良くならないのでは?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

私もサラリーマン時代、包丁を使う仕事をしていたので右手の指が痛くなることが多くて、苦しい思いをしました。

その時のつらさがあり、指の疾患の施術も研究しており自信があります。

原因はさまざまあります。指の関節や手の固さや腱や筋肉、手首や前腕の筋肉の固さが原因の場合もありますが、もともとの原因

は首や肩、腰や背中が原因の時もあります。または内臓が原因の場合もあります(その場合は内臓調整します)。

一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

痛みが出てからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化し良くなるまでの期間がかかってしまいますので、 早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケア、テーピングの方法なども指導していて、みなさまに大好評です。

一人で悩まず、是非ご相談ください。

自律神経失調症

「最近、疲れが全然とれなくて、いつもだるい」

「お腹の調子も良くないし、片頭痛やめまいもたまに起きる」

それって、もしかして「自律神経失調症」かもしれませんよ。

こんなお悩みはありませんか?

![]() 寝ても寝ても疲れがとれなくて、いつもダルい。

寝ても寝ても疲れがとれなくて、いつもダルい。

![]() 偏頭痛やめまい、ひどくなると吐気がして苦しい。

偏頭痛やめまい、ひどくなると吐気がして苦しい。

![]() 眠れなくて辛い。

眠れなくて辛い。

![]() 便秘や下痢があり、全然よくならなくて苦しい。

便秘や下痢があり、全然よくならなくて苦しい。

![]() イライラ、ゆううつ、不安感、やる気が出ない、落ち込んでしまったり、良くならないので焦ってしまう。

イライラ、ゆううつ、不安感、やる気が出ない、落ち込んでしまったり、良くならないので焦ってしまう。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

どんな症状が出るの?

自律神経の交感神経(活動的にする)と副交感神経(休息やリラックスさせる)の乱れによりさまざまな症状が出ます。

身体的な症状は、身体のダルさや肩こりや頭痛、めまい、目の疲れや渇き、下痢や便秘やお腹のハリや違和感、慢性的な疲労感や不眠、動悸や息切れ、微熱やほてり感、冷えや震え、胸の締め付け感や気分の悪さ、口やのどの不快感、尿トラブルや性機能障害、生理不順など。

精神的な症状としては、やる気が出ないことや落ち込んだり、イライラしたり怒りっぽくなったり、不安感やゆううつになったり、疎外感や良くならないので、あせってしまったり、感情の突起が激しくなったりするなど。

姿勢的な特徴として、猫背はどの姿勢が悪くなってる方が多いです。

少し調子が悪いだけ、そのうち良くなると思ってみなさん放置、無理などをしてしまって重症化してしまう方が多いです。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 猫背など姿勢が悪い人

猫背など姿勢が悪い人

背中が丸くなると呼吸が浅くなり、副交感神経の働きが弱くなるのでリラックスしにくくなります。

![]() 寝る前にパソコンやスマホを長い時間、毎日している人

寝る前にパソコンやスマホを長い時間、毎日している人

眠れなくなったり、眠りが浅くなったりして徐々に自律神経が乱れて症状が悪化してしまいます。毎日の積み重ねで悪くなっていきます。

![]() 重労働や長時間労働など身体的ストレスをかけ続けてる人

重労働や長時間労働など身体的ストレスをかけ続けてる人

常に交感神経優位の身体になってしまい、上手く休息ができない身体になってしまいます。

![]() 人間関係や仕事や学校などで精神的ストレスが続く人

人間関係や仕事や学校などで精神的ストレスが続く人

精神的ストレスがかかり続けると自律神経が乱れてしまいます。

![]() 生活習慣が乱れてる人

生活習慣が乱れてる人

寝不足や朝起きる時間がバラバラ、食事の時間がバラバラなど、生活習慣が乱れると自律神経も乱れてしまいます。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

ストレッチをしたり、ランニングやウォーキングなどの軽い運動をすることによって、気分が良くなり自律神経が整いやすくなります。

予防するには?

毎日、体操などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

朝日を浴びたり、朝、同じ時間に起きたり、寝る1時間前はテレビを見たり、パソコンやスマホをしないようにする。ストレッチなどをする。ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの自律神経失調症の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、体のダルさやめまい、眠れない、お腹の調子が常に悪い、肩こりや頭痛など、大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

自律神経失調症の施術はお任せください。多くの自律神経失調症の方を見て来た経験から施術には、力を入れていますのでお任せください。

原因はさまざまあります。内臓や首に原因がある場合もありますが、肩や腰、肋骨や骨盤が原因の時もあります。または足が原因の場合もあります。

当院は、体全体を検査し原因を見つけ、その方にあった方法で症状を良くして行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

テレワーク症候群

「テレワークになってから肩と首が痛いんだよね!」

「テレワークになってから、とても疲れる。疲れがとれない」

それって、もしかして「テレワーク症候群」かもしれませんよ。

こんなお悩みはありませんか?

![]() 首や肩がすぐコってしまって疲れる。

首や肩がすぐコってしまって疲れる。

![]() 疲れて来ると首が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

疲れて来ると首が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

![]() 首や肩がコリすぎると頭痛や吐き気がおこる。

首や肩がコリすぎると頭痛や吐き気がおこる。

![]() ずっと座りっぱなしで腰も痛い。

ずっと座りっぱなしで腰も痛い。

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

どんな症状が出るの?

姿勢の悪さ、うつむいて毎日パソコン作業をすることによって、徐々に症状が出でて来ます。気が付いたら背中が丸くなってしまって、 肩こりがコル、肩や背中、手首が痛い。腰が痛い。ひどくなると頭痛や吐き気などに襲われます。更に酷くなると、首や肩、腰に激痛が走ったり、手がシビレてきたり大変なことになります。 はじめは軽い症状なのでたいしたことないと軽く見る方が多いですが、ほっとけば良くなると考え、みなさん放置してしまって重症化してしまう方が多いです。

目の痛みやめまい、眠れなくなったり、気分がすぐれなかったりと自律神経系の症状が出る場合もあります。はじめは違和感や重さを感じるだけで気にならないですが、徐々に少しづつ悪くなって行きますので注意してください。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 猫背の人

猫背の人

背中が丸くなると顔が体より前に出て肩こりや首こりになりやすくなってしまいます。

![]() パソコンやスマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

パソコンやスマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

長い時間やってると背中が丸くなり、それが癖になって徐々に症状が悪化してしまいます。毎日の積み重ねで悪くなっていきます。

![]() 首に負担をかけている人

首に負担をかけている人

パソコンのモニターの位置が低すぎたり、高すぎたりすると首に負担がかかってしまいます。

![]() 休憩をとらない人

休憩をとらない人

30分に一回、身体の伸びをしたり、立って屈伸したりしてリラックスしましょう。

![]() 昔、首を痛めたことがある人

昔、首を痛めたことがある人

首のケガやむち打ち症が完全に良くなってない場合は症状が出やすくなります。首が弱くなっているので姿勢が悪くなった場合にテレワーク症候群になりやすいです。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

身体の動き、各関節の動きの低下や筋力の低下などが重なり猫背になり、テレワーク症候群になりやすくなります。

予防するには?

毎日、体操などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

うつむいて作業したり、パソコンやスマホを30分したら、伸びをして首や肩、身体を伸ばす。ストレッチなどをする。ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOのテレワーク症候群の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、首や肩の痛みやこりが常にあったり、すぐコってしまったり、シビレが出てきたり、大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

テレワーク症候群の施術はお任せください。私もパソコン作業を長時間していたら、テレワーク症候群になった経験から施術には、力を入れていますのでお任せください。

原因はさまざまあります。首そのものが原因の場合もありますが、肩や腰、肋骨や骨盤が原因の時もあります。または首から遠く離れている足が原因の場合もあります。

当院は、体全体を検査し原因を見つけ、その方にあった方法で症状を良くして行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

腰椎分離症

「分離症になっちゃって腰が痛いんだよ!」

など腰の骨が分離してる?腰痛の代表的な疾患です。

痛くて、シビレもあってとてもつらい疾患の一つです。

こんなお悩みはありませんか?

![]() 腰を反らせたり、ひねったりすると腰が痛い。

腰を反らせたり、ひねったりすると腰が痛い。

![]() 腰も痛いがお尻や太ももにも痛みが出る。

腰も痛いがお尻や太ももにも痛みが出る。

![]() 2週間以上、腰が痛くて、腰から足にかけて痛み、シビレが出て来た。

2週間以上、腰が痛くて、腰から足にかけて痛み、シビレが出て来た。

![]() 安静にしてると痛くないけど、身体を動かすと痛い

安静にしてると痛くないけど、身体を動かすと痛い

![]() 部活でキツイ練習をして腰を痛めた経験があり、40代になってから同じ腰の痛みが出て来た。

部活でキツイ練習をして腰を痛めた経験があり、40代になってから同じ腰の痛みが出て来た。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

腰椎分離症とは?

腰を反った時や腰をひねった時に痛みが出る。

腰を反った時に痛みや足にシビレがでるなどの症状が出る腰痛の一つです。

ひどい方は、腰と両足に激しい痛みと両足にシビレが出てとてもつらい症状です。

腰を反らすと痛みが出る。安静にしてると痛みが軽減する。痛みがない。のが特徴的な症状です。

なぜ?なってしまうのか?

急激な運動の繰り返しなどや、腰が反った状態や腰をひねる動作が毎日繰り返されたりして、疲労していって、腰の骨にひびが入ったり、疲労骨折して分離してしまい、痛みやシビレなどが起きます。

若い時に部活などによって、骨が未発達な成長期の時期に激しい運動でなってしまうことが多い症状です。若い時に分離症になっていたにもかかわらず、その時は症状が出ない方も多く、40代、50代になって老化や筋力が衰えてから症状が出る方もいます。

どんな症状が出るのか詳しく見て行きましょう。

どんな症状が出るの?

腰を反ると痛い。痛みがでる。立っているだけで痛い。

腰をひねると痛いので、大好きなゴルフやテニス、野球、バレーボールが出来ない。

仰向けで寝ると腰が痛くなる。

うつ伏せで寝ても腰に痛みがでる。横向きで丸まって寝ると楽で眠れる。

体をまっすぐにして歩くと腰が痛い。腰を丸めていないと痛みがでるので怖い、このまま治らないのでは?

と不安になられる方が多いです。

また、足にシビレや痛みが出たりして坐骨神経痛などの

症状のようになる方もいらっしゃいます。

注意:症状が出たら無理をしないようにして、すぐに施術を受けましょう。

無理をしてしまうと、症状が悪化してお身体が良くなるのも遅くなってしま

いますので注意しましょう。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 反り腰の方

反り腰の方

お仕事や家事などで姿勢がくずれて、反り腰になっている方は要注意です。

その姿勢で重い荷物を持ったり、仕事や家事を行うと腰の骨に負担がかかって腰椎すべり症の原因に。

腰のカーブがだんだん増大していって、より腰に負担がかかってしまいます。

![]() 腰痛やぎっくり腰を繰り返している人

腰痛やぎっくり腰を繰り返している人

繰り返し腰痛やぎっくり腰になっている方は、繰り返し腰の椎間板や筋肉などの組織をキズつけている状態なので、とてもなりやすくなりますので注意が必要です。

![]() 腰を良くひねる運動や動作を繰り返してる人

腰を良くひねる運動や動作を繰り返してる人

ゴルフやテニス、野球やその他、腰を良くひねる動作を繰り返すスポーツや仕事をしている方は注意です。

![]() 腰に負担がかかる仕事をされている人。されていた人

腰に負担がかかる仕事をされている人。されていた人

重い物を持ったり、運んだり、長時間くるまの運転をされる方や長時間すわって仕事をされる方など腰に日常的に負担がかかっています。

![]() 学生の時に部活やクラブ活動で激しい運動をして腰を痛めた経験のある方

学生の時に部活やクラブ活動で激しい運動をして腰を痛めた経験のある方

もうすでに、学生の時から軽度の腰椎すべり症だった可能性があります。

若い時は筋肉などに支えられて痛みは軽度か時々だったかもしれませんが、歳と共に衰えてくると痛みが出てきます。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

運動をすることによって、普段使わない筋肉が強化されたり、各関節の動きがよくなったり、ストレスの解消になったりするので、運動不足の人は注意です。

![]() 寝不足の人

寝不足の人

人間は寝てる間に体を回復させます。睡眠時間が短い方は体の回復をしないまま、仕事や家事などをしてしまいます。それが繰り返されると、どんどん疲れや疲労がたまり体に負担をかけますので注意です。

予防するには?

毎日、体操やウォーキングなどの全身運動などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

それと、身体の柔軟性の低下や関節可動域の低下など。

仕事の始まる前や終わった後に体操をしたり、お風呂上りにストレッチなどをする。休日はしっかり休んだり、楽しい趣味などを行って、ストレスを発散するなど。

ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの腰椎分離症の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、痛みで自分の体が思うようにうごかせないので辛い、しびれる。立つ、座る、寝る、どのような動作も痛くて大変つらいですね。

いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

私は以前、ぎっくり腰から椎間板ヘルニアになって大変苦しい思いをしました。

その思いがあり、腰痛全般(腰椎分離症なども)の施術には特に力を入れて研究しております。

原因はさまざまあります。腰そのものが原因の場合もありますが、もともとの原因は首や肩、臀部や背中が原因の時もあります。または腰から離れている足が原因の場合もあります。一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

何年も前から腰痛があった方や慢性腰痛から腰椎分離症になった方は、根本的な原因が複雑化している場合がございます。

早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大変ご好評を頂いております。

アクセス

| 院名 | 開成カイロプラクティック SIO |

| 住所 | 〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島3757-2-B |

| アクセス | 小田急小田原線 開成駅 西口から徒歩1分 マックスバリュ開成駅前店の駐車場向かい。入船食堂の横 |

むちうち症

交通事故で首を痛めてから

「首が常に痛い」「首や肩がすぐコル」

「疲れて来ると首や肩、手がしびれる」「めまいや吐き気も出て来る」

それって、むちうち症かもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() 交通事故にあってから、疲れて来ると首が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

交通事故にあってから、疲れて来ると首が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

![]() すぐ肩こりや首こりが起こって辛い

すぐ肩こりや首こりが起こって辛い

![]() 首や肩の痛みで大好きな野球やテニスが出来ない。

首や肩の痛みで大好きな野球やテニスが出来ない。

![]() 首や肩がコリすぎると頭痛や吐き気がおこる

首や肩がコリすぎると頭痛や吐き気がおこる

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

どんな症状が出るの?

むちうち症というのは、交通事故やスポーツなどで人とぶつかったり、転倒した時の 衝撃により頭が急激に揺れ、それを首で支えようとしますが、衝撃が強すぎて首を痛めてしまう疾患です。

身体は頭を守るため、筋肉や骨を固めてしまって、筋肉や腱を痛めてしまいます。首の骨はストレートネックなって身を守ろうとします。そうすると、いろいろな症状が出て来てしまいます。

首に痛みが出る。首が動かせない。頭痛や吐き気、気持ち悪い。シビレが出たり、激痛が走ることもあります。身体のダルさややる気が起きない、眠れない、めまいなどの自律神経症状などが出る方もいます。良くなったかなと思うと何かのきっかけでまた、つらい症状が出てくる方や軽い痛み、ダルさや重さがずっと続く方など慢性化して何年も良くならない方もいます。

なので、むちうち症になったら根気よく施術を受けて、頑張って良くしましょう。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 交通事故で首を痛めて、完全に良くなっていない方

交通事故で首を痛めて、完全に良くなっていない方

完全に良くならないと、むちうち症の症状がでます。

![]() 首を痛めて完全に良くなっていないのに、パソコンやスマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

首を痛めて完全に良くなっていないのに、パソコンやスマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

長い時間やってると背中が丸くなり、そうすると、慢性的なむちうち症になってしまいます。

![]() 首に負担がかかる仕事をされている人

首に負担がかかる仕事をされている人

上を向いて作業をする方、徐々に首に負担がかかり、症状が出てきます。工場などで上を向いて作業される人は注意です。

![]() 若い時にスポーツで首を痛めたことのある人

若い時にスポーツで首を痛めたことのある人

加齢によって首の筋肉が衰えて、若い時のむち打ち症がでる方がいます。

![]() 昔、何かにぶつかった時に首を痛めたことがある人

昔、何かにぶつかった時に首を痛めたことがある人

首のケガが完全に良くなってない場合は症状が出やすくなります。完全に良くなってないのに甘くみて無理してると慢性的になります。

![]() むちうち症を治してもらえなかった方

むちうち症を治してもらえなかった方

受診したところで、痛み止めやシップを出してもらったが何年通っても良くならない。慢性的になります。

予防するには?

毎日、体操などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

うつむいて作業したり、パソコンやスマホを30分したら、伸びをして首や肩、身体を伸ばす。ストレッチなどをする。ちょっとした生活習慣の改善で症状を軽減させたり、予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOのむちうち症の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、首や肩の痛みやこりが常にあったり、すぐコってしまったり、痛みやシビレが出てきたり、めまいや吐き気、痛みが常に続いたり、大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

むちうち症の施術はお任せください。私も交通事故でむち打ち症になり、つらい症状の経験からむちうち症の施術には、力を入れていますのでお任せください。

原因はさまざまあります。首そのものが原因の場合もありますが、肩や腰、肋骨や骨盤が原因の時もあります。または首から遠く離れている足が原因の場合もあります。

当院は、体全体を検査し原因を見つけ、その方にあった方法で症状を良くして行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

ストレートネック

「首や肩がこる」「首がすぐ痛くなる」

「疲れて来ると首や肩、手がしびれる」

それって、ストレートネックかもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() 首や肩がコリやすい。すぐコってしまう。

首や肩がコリやすい。すぐコってしまう。

![]() 疲れて来ると首が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

疲れて来ると首が痛くなる。時々、激痛が走る。シビレも出て来る。

![]() 首や肩の痛みで大好きな野球やテニスが出来ない。

首や肩の痛みで大好きな野球やテニスが出来ない。

![]() 首や肩がコリすぎると頭痛や吐き気がおこる

首や肩がコリすぎると頭痛や吐き気がおこる

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

どんな症状が出るの?

姿勢の悪さ、うつむいて毎日スマホなどをすることによって、徐々に症状が出でて来ます。気が付いたらストレートネックになってました。と言う方が大半です。 肩こりが良くならない、常に重いなど酷い症状が出てから気づきます。 始めは首や肩を動かした時に何となく重い感じや動かしづらさを感じたり、軽い頭痛が起きたり、ずーっと重い感じが続いたり、ほっとけば良くなると考え、みなさん放置してしまう方が多いです。

それから徐々に痛みが出てきて、ある一定の動きで首や肩に痛みが走ったり、首にシビレが起きたり、ひどい頭痛が起きたり、めまいが起きたり、ひどくなると何もしていなくても首が痛い、痛みで夜ねむれない、激痛でとても辛くなることもあります。

はじめは違和感や重さを感じるだけで気にならないですが、徐々に少しづつ悪くなって行きますので注意してください。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 猫背の人

猫背の人

背中が丸くなると顔が体より前に出てストレートネックになりやすくなってしまいます。

![]() パソコンやスマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

パソコンやスマホを長い時間、悪い姿勢で毎日している人

長い時間やってると背中が丸くなり、それが癖になって徐々にストレートネックになってしまいます。毎日の積み重ねで悪くなっていきます。

![]() 首に負担がかかる仕事をされている人

首に負担がかかる仕事をされている人

下を向いて作業をする方、顕微鏡などをずっと見る、工場などでうつむきで作業される人は注意です。

![]() 高い枕の人

高い枕の人

頭が上に上がりすぎて首の湾曲が無くなりストレートネックになってしまいます。

![]() 昔、首を痛めたことがある、むち打ち症になったことのある人

昔、首を痛めたことがある、むち打ち症になったことのある人

首のケガやむち打ち症が完全に良くなってない場合は症状が出やすくなります。首が弱くなっているので姿勢が悪くなった場合にストレートネックになりやすいです。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

身体の動き、各関節の動きの低下や筋力の低下などが重なり猫背になり、ストレートネックになりやすくなります。

予防するには?

毎日、体操などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

うつむいて作業したり、パソコンやスマホを30分したら、伸びをして首や肩、身体を伸ばす。ストレッチなどをする。ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOのストレートネックの施術法

なった方でしたら解ると思いますが、首や肩の痛みやこりが常にあったり、すぐコってしまったり、シビレが出てきたり、大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

ストレートネックの施術はお任せください。私も交通事故でむち打ち症になり、ストレートネックになった経験からストレートネックの施術には、力を入れていますのでお任せください。

原因はさまざまあります。首そのものが原因の場合もありますが、肩や腰、肋骨や骨盤が原因の時もあります。または首から遠く離れている足が原因の場合もあります。

当院は、体全体を検査し原因を見つけ、その方にあった方法で症状を良くして行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

インビジメント症候群

「手を挙げると肩が痛い」

「でも、一番上まで上げると痛くない。上げてる途中が痛い」

それって、インビジメント症候群かもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() 手を挙げて物を取る時、手を挙げると肩が痛くなるので物が取れない。

手を挙げて物を取る時、手を挙げると肩が痛くなるので物が取れない。

![]() 動かし方によって肩に激痛がはしるので怖い。

動かし方によって肩に激痛がはしるので怖い。

![]() 肩の痛みで大好きな野球やテニスが出来ない。

肩の痛みで大好きな野球やテニスが出来ない。

![]() 反対側の肩に手を持って行くと痛い。物を取ろうと思って手を伸ばして取ろうとした時に肩に痛みがはしる。

反対側の肩に手を持って行くと痛い。物を取ろうと思って手を伸ばして取ろうとした時に肩に痛みがはしる。

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

どんな症状が出るの?

人によって症状の出方はさまざまですが徐々に症状が出る方は、始めは肩を動かした時に何となく重い感じや動かしづらさを感じたり、手をあげずらい、手あげてる途中でひっかかる。反対側の肩を触ると痛みが出る、ほっとけば良くなると考え、みなさん放置してしまう方が多いです。

それから徐々に痛みが出てきて、ある一定の動きで肩に痛みが走ったり、手のあげてる途中に激痛がおきたり、ひどくなると何もしていなくても肩が痛い、痛みで夜ねむれない、激痛を伴うこともあります。

はじめは違和感や重さを感じるだけで気にならないですが、徐々に少しづつ悪くなって行きますので注意してください。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 主に、肩をあまり動かさない人(手を挙げたり、回したり、ストレッチしたり)

主に、肩をあまり動かさない人(手を挙げたり、回したり、ストレッチしたり)

昔と比べて生活の中で手を挙げる動作をすることがあまりなくなりましたね。

![]() パソコンやスマホを長い時間、毎日している人

パソコンやスマホを長い時間、毎日している人

徐々に肩や肘に負担がかかって来ます。毎日の積み重ねで悪くなっていきます。

![]() 肩に負担がかかる仕事をされている人

肩に負担がかかる仕事をされている人

重い物を持ったり、手を長時間挙げて作業をする方など

![]() 猫背の人

猫背の人

背中がまるまると身体の構造上、手が上にあがりにくくなります。

それを無理やりあげていると徐々に肩の筋肉や腱をキズつけてしまいます。

![]() 昔、肩や肘を痛めたことがある、運動などで酷使したことがある人

昔、肩や肘を痛めたことがある、運動などで酷使したことがある人

昔、野球のピッチャーをしていたり、バレーボール、テニスなど肩を激しく使ったことのある方は肩の腱が弱くなってる可能性があり、老化と共に筋力が低下して来た時に症状が出て来る場合があります。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

身体の動き、各関節の動きの低下や筋力の低下などが重なり症状が出やすくなります。

予防するには?

毎日、体操などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

パソコンを30分したら、伸びをして手や肩、身体を伸ばす。ストレッチなどをする。ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOのインビジメント症候群の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、痛みで動かせない、少し動かしただけでも痛い。大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

インビジメント症候群の施術はお任せください。五十肩方など肩の施術は得意なのでお任せください。

原因はさまざまあります。肩そのものが原因の場合もありますが、首や腰、肘や手首が原因の時もあります。または肩から遠く離れている足が原因の場合もあります。

当院は、体全体を検査し原因を見つけ、その方にあった方法で症状を良くして行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

梨状筋症候群

「腰も重いし、お尻が痛いんだよ!」「お尻からふくらはぎが激痛!」

「お尻から足までシビレて辛い!」など

腰痛の代表的な疾患、梨状筋症候群かもしれませんよ。

痛みとシビレで歩くのや立ってる、ずーっと座っていると痛いなど

とてもつらい症状のでる疾患です。

こんなお悩みはありませんか?

![]() お尻が激痛でとてもつらい

お尻が激痛でとてもつらい

![]() お尻から足まで痛みやシビレがあって歩くのがつらい

お尻から足まで痛みやシビレがあって歩くのがつらい

![]() ずーっと立っているとシビレが出て来てつらい

ずーっと立っているとシビレが出て来てつらい

![]() お尻が痛くて座れない

お尻が痛くて座れない

![]() 寝てても痛い。寝返りが痛くて出来ない

寝てても痛い。寝返りが痛くて出来ない

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

どんな症状が出るの?

右や左のお尻の真ん中にある梨状筋の周辺に痛みやシビレがでます。

ひどくなると坐骨神経を圧迫して、お尻からモモの裏、ふくらはぎ、足裏を通って足の指まで痛みやシビレが出ます。

座骨神経にそって症状がでます。

梨状筋症候群の方は、人によって症状の出方はいろいろですが、歩いているとお尻にシビレや痛みがでる。仰向けに寝ると痛みやシビレがでる。ズボンを履く、靴下やストッキングを履く動作や腰から下の物を拾う動作などが辛い、痛くて座れない。座っていると痛みやシビレが強くなるなどの症状がでます。

体を前に曲げると痛みやシビレが出る方と体を後ろに反ると痛みやシビレが出る方がいます。

ひどくなると、何もしなくても常に痛みやシビレが出る方もいらっしゃいます。

あと、ひどいと痛みで夜ねむれない、激痛を伴うこともあります。始めから、かなりの痛みが出て歩けない、あるくのがつらい方もいらっしゃいます。

病名としては病院で、坐骨神経痛と言われることが多いです。当院では十分に検査をして的確にどこに原因があるかを判断しているので梨状筋が原因だとわかります。 なので、何処に行っても良くならない方も良くなって行きます。

注意:しっかりと改善しないと「慢性化」して症状が長引いたり、ぶり返す疾患のひとつです。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 腰痛やぎっくり腰を繰り返している方

腰痛やぎっくり腰を繰り返している方

腰痛やぎっくり腰を繰り返し起こしている方は要注意です。

![]() パソコンやスマホを長い時間、毎日している人

パソコンやスマホを長い時間、毎日している人

疲れて来ると猫背になり、徐々に腰やお尻の筋肉に負担がかかって来ます。毎日の積み重ねで悪くなっていきます。

![]() 腰やお尻の筋肉に負担がかかる仕事をされている人

腰やお尻の筋肉に負担がかかる仕事をされている人

重い物を持ったり、運んだり、長時間くるまの運転をされる方など

![]() ソファーや柔らかいイス座っている方

ソファーや柔らかいイス座っている方

ソファーなどに座ると背中がまるまり身体の構造上、腰やお尻の筋肉に負担がかかります。

その姿勢で長時間座っていたり、毎日の習慣になっていると、お尻の筋肉や腰などに負担をかけてしまいます。

![]() ストレスが多い人

ストレスが多い人

ストレスが多い方は常に交感神経が優位になっていて、寝ても体が休まらなかったり、些細なことでイライラしてしまいになります。筋肉も緊張状態が続くので筋肉に負担がかかります。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

身体の動き、各関節の動きの低下や筋力の低下などが重なり症状が出やすくなります。

予防するには?

毎日、体操やウォーキングなどの全身運動などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

パソコンを30分したら、伸びをして手や肩、身体を伸ばす。下半身のストレッチなどをする。休日はしっかり休んだり、楽しい趣味などを行って、ストレスを発散する。ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの梨状筋症候群の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、痛みでつらい、痛みで寝れない。足のシビレでジンジンする。大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

私は以前、腰椎椎間板ヘルニアで坐骨神経痛の痛みも経験しています。

なので梨状筋症候群の方の痛みや辛さがわかります。なので、施術には特に力を入れて研究しております。

原因はさまざまあります。お尻にある梨状筋が原因の場合もありますが、もともとの梨状筋に負担がかかる原因は、首や肩、腰や背中が原因の時もあります。またはお尻から離れている足が原因の場合もあります。一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

痛みやシビレが出てからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化し良くなるまでの期間がかかってしまいますので、早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

腰椎すべり症

「すべり症になっちゃって腰が痛いんだよ!」

など腰の骨がすべってる?腰痛の代表的な疾患です。

痛くて、シビレもあってとてもつらい疾患の一つです。

こんなお悩みはありませんか?

![]() 痛くて起き上がれない。

痛くて起き上がれない。

![]() 背筋を伸ばせない。腰を反らすとすごく痛い

背筋を伸ばせない。腰を反らすとすごく痛い

![]() 痛みで靴下やズボンがはけない。

痛みで靴下やズボンがはけない。

![]() 足もシビレてきた

足もシビレてきた

![]() とにかく痛い。

とにかく痛い。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

腰椎すべり症とは?

腰を反った時やずーっと立っている時、歩いている時などに痛い。

腰を反った時に痛みや足にシビレがでるなどの症状が出る腰痛の一つです。

ひどい方は、激しい痛みと両足にシビレが出てとてもつらい症状です。

腰を反らすと痛みが出る。腰を丸めると痛みが軽減する。のが特徴的な症状です。

なぜ?なってしまうのか?

急激な運動の繰り返しなどや、腰が反った状態が毎日繰り返されたりして、徐々に腰の骨が下の骨に対して上の骨が前にすべることによって、痛みやシビレなどが起きます。

どんな症状なのか詳しく見て行きましょう。

どんな症状が出るの?

腰を反ると痛い。痛みがでる。台所に立っているだけで痛い。

仰向けで寝ると腰が痛くなる。

うつ伏せで寝ても腰に痛みがでる。横向きで丸まって寝ると楽。

腰を丸めていないと痛みがでるので怖い、このまま治らないのでは?

と不安になられる方が多いです。

また、足にシビレや痛みが出たりして坐骨神経痛などの

症状のようになる方もいらっしゃいます。

注意:症状が出たら無理をしないようにして、すぐに施術を受けましょう。

無理をしてしまうと、症状が悪化してお身体が良くなるのも遅くなってしま

いますので注意しましょう。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 反り腰の方

反り腰の方

お仕事や家事などで姿勢がくずれて、反り腰になっている方は要注意です。

その姿勢で重い荷物を持ったり、仕事や家事を行うと腰の骨に負担がかかって腰椎すべり症の原因に。

腰のカーブがだんだん増大していって、より腰に負担がかかってしまいます。

![]() 腰痛やぎっくり腰を繰り返している人

腰痛やぎっくり腰を繰り返している人

繰り返し腰痛やぎっくり腰になっている方は、繰り返し腰の椎間板や筋肉などの組織をキズつけている状態なので、とてもなりやすくなりますので注意が必要です。

![]() ストレスが多い方やストレスをうまく発散できない人

ストレスが多い方やストレスをうまく発散できない人

ストレスが多い人は、自律神経の交感神経(活動や緊張)が優位になってしまっているので、寝ても 体が休まりづらく、疲れがうまく取れないので筋肉にも負担がかかってしまいます。

![]() 腰に負担がかかる仕事をされている人。されていた人

腰に負担がかかる仕事をされている人。されていた人

重い物を持ったり、運んだり、長時間くるまの運転をされる方や長時間すわって仕事をされる方など腰に日常的に負担がかかっています。

![]() 学生の時に部活やクラブ活動で激しい運動をして腰を痛めた経験のある方

学生の時に部活やクラブ活動で激しい運動をして腰を痛めた経験のある方

もうすでに、学生の時から軽度の腰椎すべり症だった可能性があります。

若い時は筋肉などに支えられて痛みは軽度か時々だったかもしれませんが、歳と共に衰えてくると痛みが出てきます。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

運動をすることによって、普段使わない筋肉が強化されたり、各関節の動きがよくなったり、ストレスの解消になったりするので、運動不足の人は注意です。

![]() 寝不足の人

寝不足の人

人間は寝てる間に体を回復させます。睡眠時間が短い方は体の回復をしないまま、仕事や家事などをしてしまいます。それが繰り返されると、どんどん疲れや疲労がたまり体に負担をかけますので注意です。

予防するには?

毎日、体操やウォーキングなどの全身運動などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

それと、身体の柔軟性の低下や関節可動域の低下など。

仕事の始まる前や終わった後に体操をしたり、お風呂上りにストレッチなどをする。休日はしっかり休んだり、楽しい趣味などを行って、ストレスを発散するなど。

ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの腰椎すべり症の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、痛みで自分の体が思うようにうごかせないので辛い、しびれる。立つ、座る、寝る、どのような動作も痛くて大変つらいですね。

いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

私は以前、ぎっくり腰から椎間板ヘルニアになって大変苦しい思いをしました。

その思いがあり、腰痛全般(腰椎すべり症なども)の施術には特に力を入れて研究しております。

原因はさまざまあります。腰そのものが原因の場合もありますが、もともとの原因は首や肩、臀部や背中が原因の時もあります。または腰から離れている足が原因の場合もあります。一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

何年も前から腰痛があった方や慢性腰痛から腰椎すべり症になった方は、根本的な原因が複雑化している場合がございます。

早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大変ご好評を頂いております。

アクセス

| 院名 | 開成カイロプラクティック SIO |

| 住所 | 〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島3757-2-B |

| アクセス | 小田急小田原線 開成駅 西口から徒歩1分 マックスバリュ開成駅前店の駐車場向かい。入船食堂の横 |

へパーデン結節

お皿洗いや洗濯をすると指が痛い

また、パソコンやスマートフォンを操作すると 指が痛くなる

指が痛くて、大好きな音楽、楽器の演奏が出来ない。

それって、へバーデン結節かもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() 指が痛くて、手をにぎれない。

指が痛くて、手をにぎれない。

![]() 指が痛くてピアノやバイオリンの演奏が出来ない。

指が痛くてピアノやバイオリンの演奏が出来ない。

![]() 指に動きづらさや痛みがあってパソコン操作が上手くできない。

指に動きづらさや痛みがあってパソコン操作が上手くできない。

![]() 常に手首や指が痛いのでストレスを感じるし辛い。

常に手首や指が痛いのでストレスを感じるし辛い。

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み、「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院に安心しておまかせ下さい。

へバーデン結節とは?

手の指の第一関節(指先の方にある関節)が変形して曲がってしまったり

腫れて痛みが出たり、骨の変形、ゆがみ、コブみたいになったり、関節が

曲げにくくなったり、すれて炎症が起こる症状で、強い痛みや腫れ、赤みを

帯びたり、熱感(熱くなったり) 関節の動きが悪くなったりします。

手の指の第一関節におこる症状です。

主婦やピアニスト、楽器演奏者や料理人など手を酷使する方に

多い疾患です。

特に40代以降の女性に多い疾患です。

今は、スマートフォンやパソコンの普及により、指を酷使する方が 多いので、今後、多くの方がかかると予想される疾患です。

注意してください。

注意:手首や指のケガや障害は痛みを感じたら、すぐ施術しに

来てください。手は日常生活でとても重要な役割をします。

痛くなると生活がとても辛くなりますし、ストレスにもなります。

それと、酷くなると良くなるまでにどうしても時間がか

かってしまいます。注意です!

どんな症状が出るの?

手の指の第一関節の動かしずらさ、痛みや腫れ、赤みを帯びたり、熱感、

酷くなると、鋭い痛みが出たり、骨の変形、患部が動かなくなることもあります。

ペットボトルのキャップが痛みで開かない

1、フライパンや包丁もつのが痛くて辛い

2、ピアノやその他の楽器がスピーディーに弾けない

3、スマホやパソコンの操作が辛い

4、髪の毛を洗ってる時に指が痛い

5、雑巾が絞れないなど

痛みで日常の動作ができなくなってしまいます。

注意:症状が軽いうちに改善しないと、痛みでやりたいことが出来なく

なってしまいますので注意しましょう。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 40代以上の女性。家事や仕事、趣味などで手を酷使している方。スマホやパソコンの操作をずーっとする方

40代以上の女性。家事や仕事、趣味などで手を酷使している方。スマホやパソコンの操作をずーっとする方

![]() 料理人や仕事で手を酷使する方

料理人や仕事で手を酷使する方

![]() ピアノや楽器などで指や手を良く使う方

ピアノや楽器などで指や手を良く使う方

![]() スマホやパソコンの操作をずーっとする方。

スマホやパソコンの操作をずーっとする方。

![]() 冷え性の方、運動不足の方

冷え性の方、運動不足の方

![]() 母親や祖母がへパーデン結節だった方

母親や祖母がへパーデン結節だった方

![]() 妊娠中の方

妊娠中の方

予防するには?

仕事や家事や楽器などで、長時間、手や指を動かした時などやる前と後の体操をすることで予防になります。あとケガの予防や仕事前にゆっくりと体操をすることで、心を落ち着つかせる効果もあります。

冷え性や運動不足の方は、毎日5分~10分で良いのでウォーキングや筋トレをはじめてみて下さい。

まずは、運動を習慣化することからはじめましょう!

なぜ?かと言うとへパーデン結節は手や指だけの問題ではないからです。

へパーデン結節になる方の多くが、うでや肩、背中や首が固かったり、腰やふくらはぎが固い方が多いです。

もちろん手や指の体操やストレッチも大切ですが、上記の部分の体操やストレッチをすると、更に予防になります。

開成カイロプラクティックSIOのへパーデン結節の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、指の第一関節がジンジンして痛い、指を動かすと更に痛くて恐怖。指をぶつけると激痛。

痛くて仕事や家事がつらい。

いつ良くなるのか?このまま良くならないのでは?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

私もサラリーマン時代、包丁を使う仕事をしていたので右手の指が痛くなることが多くて、苦しい思いをしました。

その時のつらさがあり、指の疾患の施術も研究しており自信があります。

原因はさまざまあります。指の関節や手の固さや腱や筋肉、手首や前腕の筋肉の固さが原因の場合もありますが、もともとの原因

は首や肩、腰や背中が原因の時もあります。または内臓が原因の場合もあります(その場合は内臓調整します)。

一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

痛みが出てからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化し良くなるまでの期間がかかってしまいますので、 早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケア、テーピングの方法なども指導していて、みなさまに大好評です。

一人で悩まず、是非ご相談ください。

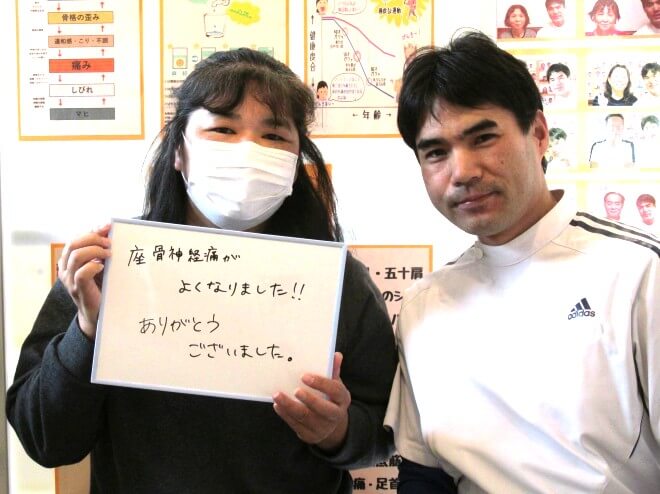

腰の痛みとおしりから太もも、膝にかけてのシビレと痛みが良くなりました!

開成町 70代 主婦 E.Kさん

繰り返し座骨神経痛が出るようになり、座っていても、立っていても腰の痛みとお尻から太もも、膝にかけてシビレと痛みがあり、時々、ズキンと痛みがはしる状態でした。また、長い間肩こりがあり、手芸などの細かい作業に集中できなかったことに悩んでいました。

施術を受けて1回目から身体が軽くなり、2、3日するとまた重たいを繰り返していましたが、5回目、6回目と続けるうちに痛みもなく、身体もスッキリ軽くなりました。 塩山先生に感謝です。

なにか治療を受けなければと思いながら、まだ一度も経験がなく、気になっていたカイロプラクティックを受けてみようと思い切って電話をしました。 施術方法もやさしく、丁寧に対応していただけるので、おすすめですよ!

そのお悩み、「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院に安心しておまかせ下さい。

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

腰の痛みと運転中の足の痛みシビレが良くなりました!

開成町 33歳 会社員 T.Kさん

.jpg)

10日前に車で旅行に行ってる途中に、腰の痛みと足の痛みシビレが出て、それから全然、良くならなくて車の運転が辛かったです。

1回目の施術で足のシビレが良くなり、その後も施術を受ける度に、 少しづつ痛みがや和らいで来て、日常生活で困ることはなくなって行き ました。

痛みがでたら、なるべく早めにみてもらった方が良いですよ!

とてもおすすめの院です。

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

足のしびれがうそのようになくなりました!!感謝です。

秦野市 23歳 会社員 N.Iさん

1週間前から座骨神経痛で左大腿後面~すねにかけてシビレと痛みがあり、仕事での車の運転が辛く支障がでていた。座っているのがとても辛かったです。

1回の施術で痛みとシビレが無くなり、その後も教えて頂いた体操を続け、1度も痛み、シビレがぶり返すことはありませんでした。 身体全体をメンテナンスして頂き、肩こりなども楽になりました。

先生は優しく、話も良く聞いてくださり、施術は魔法のように身体の変化を実感できます!

とてもおすすめです。

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

座骨神経痛で歩くのが辛かったのが良くなりました!

山北町 40代 主婦 T.Kさん

4か月前から気がついたら左臀部とふくらはぎが痛み、歩くのが辛い、座っていても痛い、ずっと立っていると痛みが出てつらかったです。

施術してもらうようになってから、だんだんと足の痛みが良くなって来て、歩くのが楽になって来ました。臀部の痛みも無くなり、坐骨神経痛が良くなりました。

最初は治るか不安だったのですが、通ううちに良くなって行ったので、今では開成カイロプラクティックSIOに来て、良かったです。

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

左臀部のつらい痛みと右膝の痛みが良くなりました!

小田原市 70代 主婦 S.Mさん

坐骨神経痛で左臀部の奥の方に痛みが強く、どこに行っても良く

ならず、歩くのとちょっとした動作で激痛がはしってつらかったです。

又、何年も前から右膝が痛く病院で5回も水をぬいた。どこに行っても少しも痛みが取れなく困っていました。友人のすすめでこちらの院を紹介されて来院しました。

こちらの先生に施術してもらうようになってから、日に日に坐骨神経痛と膝の痛みがよくなって、本当に何時の間に「ふっ」と気がつくと痛くなくなっているという感じで、良くなって嬉しいです。

他のところに何回か通院して治らないようであれば、こちらの院に一度、来院なされたら良いと思います。

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

坐骨神経痛の症例・こんな症状の方が良くなりました

坐骨神経痛 症例4

患者さん

Tさん 33歳 男性 開成町在住 職業 会社員

初回来院

2019年3月

どんな症状ですか?

.jpg)

10日前に車で旅行に行ってる途中に、腰の痛みと足の痛み、右臀部のシビレが出て、それから全然、良くならなくてその後車の運転が辛い。

かがんだりしても痛いので重い物を持つのが大変。座っている時が一番つらい。

使用しているお薬はありますか?

特になし

施術内容と経過

問診で、きっかけは10日前に車で旅行に行ってる途中に、腰の痛みと右足の痛み、右臀部のシビレが出て、いつもは自然に良くなっていたが全然良くならない。かがむと腰が痛くなる。立っているのが一番らく。

手術歴 なし、大きな病気 なし、骨折 なし。

初回 施術前

立位はOK。ずっと座っているとだんだんと腰が痛くなって来て、右足全体が痛くなり右臀部にシビレが出る。立位 後屈で腰全体に強い痛みと右臀部にシビレが出る。左側屈で腰全体に痛みがでる。

施術後

初回:

立位 後屈、痛みシビレ無くなる。つっぱり感あり。左側屈も腰の痛み無し。ずっと座っているとだんだんと腰が痛くなって来る。お尻の下にタオルを引いて座るように指導。

2回目(5日後):

シビレ無くなった。痛みは少し良くなったが、あぐらで座ってる時とずっと車の運転で座っていると腰が痛くなる。シビレは良くなった。立位 左側屈と左回旋、前屈で少し痛みが出る。

3回目(6日後):

ずっと車の運転で座っていると腰が痛くなる。立位 左側屈と左回旋で少し痛みが出る。

4回目(7日後):

ずっと座っていると右腰に少し違和感。立位 左回旋で腰に張りあり。施術後、すごく楽になる。腰の制限なし、施術終了。

同時に施術した所

頸椎,肩,肘,股関節

使用した施術法

立位全身調整、骨盤調整、肘調整、肩調整、股関節調整、頚椎調整、頭蓋骨調整 、FIL

考察

初回の来院時、腰の痛みと右足の痛み、右臀部のシビレが出ていて、ずっと座っていると症状が酷くなるので車の運転がつらい。立位 後屈と左側屈で強い痛みが出たのと、仕事で車の運転を頻繁にするので、もっとかかると思いました。

痛みが出てから早目に来院されて、施術を受けたことが早期改善につながったのだと考えます。

Tさんも、施術計画どうりに頑張って通院していただいたのと、日常生活の改善とセルフケアの体操をしっかり行なってくれたので、早く改善できたのだと思います。

坐骨神経痛 症例3

患者さん

Nさん 23歳 女性 秦野市在住 職業 会社員

初回来院

2019年8月

どんな症状ですか?

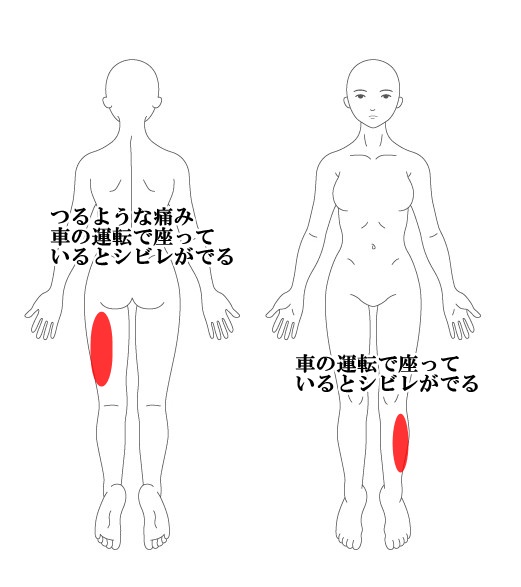

1週間前から座骨神経痛で左大腿後面~すねにかけてシビレと痛みがあり、仕事での車の運転が辛く支障がでていた。座っているのがとても痛くてつらい。

ずっと座っている(車の運転)と左大腿後面~すねにかけてシビレが強くなる。

使用しているお薬はありますか?

特になし

施術内容と経過

問診で1週間前から左大腿後面に痛み。仕事で車の運転をして座っていると左大腿後面からすねにかけて、痛みとシビレが出て来てつらくなる。昨晩から左大腿後面がつるような痛みが出て来た。きっかけなどは特に思い当たらなく、気が付いたら痛かった。

手術歴、虫垂炎(8年前)、右手小指骨折(6年前)

初回 施術前

立位で左大腿後面につるような痛み。ずっと座っていると左大腿後面からスネにかけて、痛みとシビレ。左足全体が重い。 立位 左回旋で左大腿後面がすごく痛い。右側屈で左大腿後面に痛みがでる。

施術後

初回:

立位で左大腿後面につるような痛みが少し緩和。左足全体、軽くなった。 立位 左回旋で左大腿後面の痛み少しになる。右側屈で左大腿後面に痛みなくなった。

2回目(3日後):

すごく楽になった。車の運転で座っていると左大腿後面に少し違和感あるぐらい。

3回目(10日後):

坐骨神経痛、良くなった。すごく楽。スマホの見過ぎで首の痛みとハリがあったが施術後、楽になる。6年前に剣道をしてる時に右手小指を骨折、治ってから小指が曲がらずグーが出来なかったが、施術後できるようになる。

4回目(15日後):

右腰に少しだるさがあったが施術後、軽くなる。すごく楽になる。施術終了。月1回のメンテナンスに移行。

同時に施術した所

頸椎,頭蓋骨,肩,小指

使用した施術法

オウ打、三指半、骨盤調整、肩こり調整、小指調整、筋膜調整、頚椎調整、頭蓋骨調整 、FIL

考察

初回の来院時、左大腿部後面と左すねの痛みで車の運転がつらい。立位で左モモ後面のつるような痛みがあり、立位 左回旋と右側屈で強い痛みが出たので、もっとかかると思いました。

痛みが出てから早目に来院されて、施術を受けたことが早期改善につながったのだと考えます。

Nさんも、施術計画どうりに頑張って通院していただき、セルフケアの体操をしっかり行なってくれたので、頑張りもあったので、早く改善できたのだと思います。良かったです。

坐骨神経痛 症例2

患者さん

Tさん 40台 女性 山北町在住 職業 主婦

初回来院

2019年2月

どんな症状ですか?

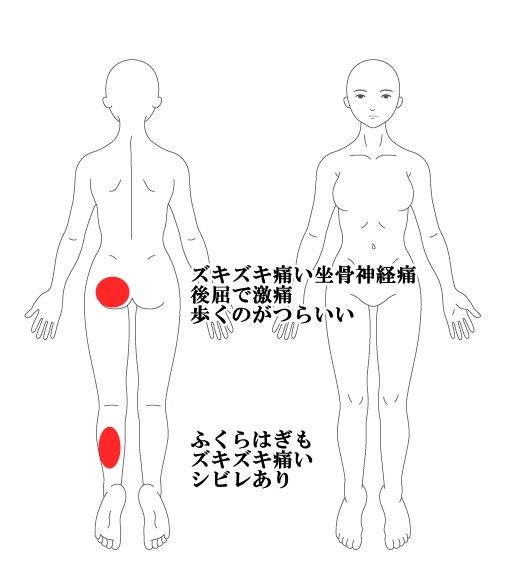

4ヶ月前から左臀部と左足ふくらはぎが痛くて、歩くのが辛い、歩きづらい、座っているのも痛く、ずっと立っていると左臀部とふくらはぎが痛くなって来てつらい。

ずっと座っていると左ふくらはぎがシビレてくる。

使用しているお薬はありますか?

特になし

施術内容と経過

問診で4ヶ月前から左臀部とふくらはぎが痛くて辛い。歩るくと痛みが増して歩くのがつらい、歩きづらい。きっかけなどは特に思い当たらなく、気が付いたら痛かった。ずっと座っていると左ふくらはぎがシビレてくる。ずっと立っていると左臀部と左ふくらはぎが痛くなってつらい。

手術歴、盲腸

初回 施術前

立位で左臀部に鈍痛。左ふくらはぎが痛い。左足全体が重い。 前屈 100°で左膝が痛い。後屈 30°で左臀部、左ふくらはぎに激痛。

施術後

初回:

立位で左臀部に鈍痛は変わらず。左ふくらはぎの痛みなし。前屈 OK。 後屈 30°で左臀部の痛み少し和らぐ。ふくらはぎの痛み少しだけ残る。

2回目(7日後):

前回来た時よりも痛み楽になってる。、施術後、立位で左臀部の痛み和らぐ。左ふくらはぎの痛みなし。前屈 30°で左臀部に痛み。 歩くの少し楽になった。

3回目(7日後):

立位で左臀部に鈍痛。施術後、立位で左臀部に鈍痛が少し和らぐ。後屈 30°で左臀部に鈍痛。 歩くのOK。

4回目(6日後):

時々、腰がカクッとなる。立位で左臀部に少し痛み。歩いてる時、左臀部に痛みなくなりました。施術後、立位で左臀部に痛みなし。後屈 左臀部に突っ張り感。

5回目(7日後):

立位と歩いてる時の、左臀部の痛みなくなりました。時々、左臀部とふくらはぎに痛みがでる。

6回目(8日後):

立位と歩いてる時の、左臀部の痛みなくなりました。ずっと座っていると左ふくらはぎにシビレがでる。

7回目(14日後):

左臀部の痛み、日常生活で気にならない。楽になった。左ふくらはぎが時々痛くなる。とても楽になって来た。

8回目(14日後):

左臀部の痛み良くなった。痛みなし。とても楽になって来た。左ふくらはぎも痛みなし。とても良い。

9回目(27週間後):

左臀部、左ふくらはぎOK。痛みなし。

10回目(4週間後):

左臀部、左ふくらはぎOK。痛みも無し。とても楽になった。施術終了。月1回のメンテナンスに移行

同時に施術した所

頸椎,頭蓋骨,股関節,内臓

使用した施術法

オウ打、三指半、骨盤調整、内臓調整、股関節調整、筋膜調整、頚椎調整、後頭骨調整 、FIL 、上腕調整

考察

初回の来院時、左臀部と左ふくらはぎの痛みで歩くのもつらそうでした。後屈で左臀部と左ふくらはぎに激痛がありましたので、施術期間がもっとかかると思いました。

骨盤のゆがみが体の全体的なバランスを崩していて、坐骨神経痛が出てると考え、骨盤調整を中心に、体全体の調整を行ったところ、早期に改善されました。

患者さまも、施術計画どうりに頑張って通院していただき、セルフケアの体操をしっかり行なってくれたので、思ったよりも早く改善できました。

坐骨神経痛 症例1

患者さん

Sさん 70歳 女性 小田原市在住 職業 主婦

初回来院

2016年1月

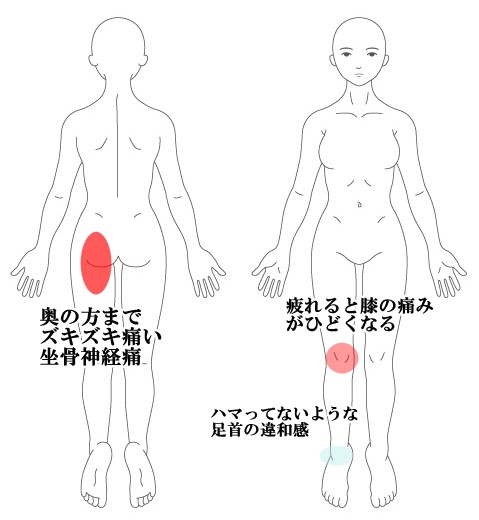

どんな症状ですか?

3ヶ月前から左臀部の奥の方が痛くて、なかなか良くならない。動作の時に強い痛みが出てつらい。

何十年も前から右膝に痛みがあり、膝が腫れて水が溜まった時は病院で水をぬいてもらっていました。5回水ぬいたが痛みがとれない。

時々、右足首がハマってないような感じになる。

使用しているお薬はありますか?

糖尿病の薬

施術内容と経過

問診で3ヶ月前から左臀部が痛くて辛い。動作時に強い痛みが出る。腰にも少し痛みあり。歩るくと痛みが増す。何十年も前から右膝が痛くて、病院で5回水をぬいているが痛い。疲れたり、歩きすぎると右膝に強い痛みがでる。側弯あり。

時々、右足首がハマってない感じがして気になる。

手術歴、子宮・虫垂炎。現在、糖尿病で通院中。

初回 施術前

立位で左臀部に鈍痛。右膝外側に痛み。腰が重い。 前屈 100°で左臀部に激痛。歩くと痛い。

施術後

初回:

立位で左臀部に鈍痛が少し和らぐ。右膝外側に痛み変わらず。腰が軽くなった。 前屈 110°で左臀部に激痛。 歩くと少し痛い。

2回目(4日後):

痛みは戻ってしまいましたが、施術後、立位で左臀部に鈍痛が少し和らぐ。右膝外側に痛み変わらず。腰が軽くなった。 前屈 120°で左臀部に痛み。 歩くと少し痛い。

3回目(5日後):

3日間はとても楽だったが、痛みは戻ってしまいました。施術後、立位で左臀部に鈍痛が少し和らぐ。右膝外側に痛み変わらず。腰が軽くなった。 前屈 110°で左臀部に痛み。 歩くと少し痛い。

4回目(2日後):

歩いてる時、左臀部に痛みなくなりました。右膝からすねが痛い。施術後、立位で左臀部に鈍痛がなし。右膝外側の痛み軽くなった。 前屈 左臀部に突っ張り感。

5回目(3日後):

歩いてる時の、左臀部の痛みなくなりました。時々、左臀部に痛みがでる。右膝外側の痛みも軽くなって来た。

6回目(3日後):

前回と変わらず、歩いてる時の、左臀部の痛みなくなりました。時々、左臀部に痛みがでる。右膝外側の痛みも軽くなって来た。

7回目(5日後):

左臀部の痛み、日常生活で気にならない。楽になった。右膝が時々痛くなる。とても楽になって来た。

8回目(5日後):

左臀部の痛み良くなった。痛みなし。とても楽になって来た。右膝が時々痛くなる。

9回目(1週間後):

左臀部はOK。歩きすぎたり疲れた時に右膝が痛くなる。台所でずっと立っている時も痛みがでる。

10回目(1週間後):

左臀部OK。右膝の痛みも無し。とても楽になった。側弯が気になる。

11回目(2週間後):

左臀部OK。右膝OK。とても楽になった。側弯もOK。戻り無し。

12回目(3週間後):

左臀部OK。右膝OK。とても楽になった。側弯もOK。戻り無し。

12回目(3週間後):

左臀部OK。右膝OK。とても楽になった。側弯もOK。戻り無し。

13回目(4週間後):

左臀部OK。右膝OK。とても楽になった。側弯もOK。戻り無し。

施術終了。メンテナンスに移行。

同時に施術した所

右膝,右足首,側弯

使用した施術法

オウ打、三指半、、骨盤調整、骨盤Z調整、側弯調整、猫背調整、頚椎調整、後頭骨調整 、FIL 、足首調整

考察

初回の来院時、左臀部の痛みで歩くのもつらそうでした。右膝の痛みや背中の側弯と猫背があったので、施術期間がもっとかかると思いました。

全体的な体のバランスが悪いのと何十年も痛みが出てる右膝が本当の原因だと思い。右膝の調整を中心に、坐骨神経の調整を行ったところ、早期に改善されました。

患者さまも、施術計画どうりに頑張って通院していただき、セルフケアの体操をしっかり行なってくれたので、思ったよりも早く改善できました。

足底筋膜炎

「お皿洗いや洗濯をすると手首が痛い

また、パソコンやスマートフォンを操作すると 手首や指が痛くなる」

それって、腱鞘炎かもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() 手首や指が痛くて、ペットボトルのキャップが開けられない。

手首や指が痛くて、ペットボトルのキャップが開けられない。

![]() 雑巾を絞ると手首や指が痛くなる。

雑巾を絞ると手首や指が痛くなる。

![]() 指に重さや痛みがあってパソコン操作が上手くできない。

指に重さや痛みがあってパソコン操作が上手くできない。

![]() 常に手首や指が痛いのでストレスを感じるし辛い。

常に手首や指が痛いのでストレスを感じるし辛い。

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み、「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院に安心しておまかせ下さい。

腱鞘炎とは?

簡単に言うと、腱が通るトンネル「腱鞘」とそこを通る腱がこ

すれて 炎症が起こる症状で、強い痛みや腫れ、赤みを帯びたり、

熱感(熱くなったり) 関節の動きが悪くなったりします。

主婦やピアニスト、料理人や手を酷使する方に多い疾患で

したが、今ではスマートフォンやパソコンの普及により、若者

からお年寄りの方まで幅広い年代の方、多くの方がなる疾患に

なりました。

注意:手首や指のケガや障害は痛みを感じたら、すぐ施術しに

来てください。手は日常生活でとても重要な役割をしま

す。痛くなると生活がとても辛くなります。

それと、酷くなると良くなるまでにどうしても時間がか

かってしまいます。注意です!

どんな症状が出るの?

手首や指、肘などの動かしずらさ、痛みや腫れ、赤みを帯びたり、熱感、

酷くなると、鋭い痛みが出たり、患部が動かなくなることもあります。

ペットボトルのキャップが痛みで開かない、フライパンや包丁が持てない、

ピアノやその他の楽器が弾けない、スマホやパソコンの操作ができない、

雑巾が絞れないなど、痛みで日常の動作ができなくなってしまいます。

注意:症状が軽いうちに改善しないと、痛みでやりたいことが出来なく

なってしまいますので注意しましょう。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() スマホやパソコンの操作をずーっとする方

スマホやパソコンの操作をずーっとする方

![]() 料理人や仕事で手を酷使する方

料理人や仕事で手を酷使する方

![]() ピアノや楽器などで指や手を良く使う方

ピアノや楽器などで指や手を良く使う方

![]() 40代~50代の女性。ホルモンバランスの変化や家事で手を酷使している方。

40代~50代の女性。ホルモンバランスの変化や家事で手を酷使している方。

![]() 妊婦さん

妊婦さん

![]() ストレスが多い方や睡眠不足の方

ストレスが多い方や睡眠不足の方

![]() 冷え性の方、運動不足の方

冷え性の方、運動不足の方

予防するには?

仕事や家事や楽器などで、長時間、手や指を動かした時などやる前と後の体操をすることで予防に なります。あとケガの予防や仕事前にゆっくりと体操をすることで、心を落ち着つかせる効果もあり ます。

冷え性や運動不足の方は、毎日5分~10分で良いのでウォーキングや筋トレをはじめてみて下さい。

まずは、運動を習慣化することからはじめましょう!

なぜ?かと言うと腱鞘炎は手や指だけの問題ではないからです。

腱鞘炎になる方の多くが、背中や首が固かったり、腰やふくらはぎが固い場合が多いです。

もちろん手や指の体操やストレッチも大切ですが、上記の部分の体操やストレッチをすると、更に 予防になります。

開成カイロプラクティックSIOの腱鞘炎の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、手首がジンジンして痛い、手や指を動かすと更に痛くて恐怖。

痛くて仕事や家事がつらい。

いつ良くなるのか?このまま良くならないのでは?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

私もサラリーマン時代、包丁を使う仕事をしていたので右手が腱鞘炎になり、苦しい思いをしました。

その時のつらさがあり、腱鞘炎の施術も研究しており自信があります。

原因はさまざまあります。手首の固さや手の腱や筋肉、前腕の筋肉の固さが原因の場合もありますが、もともとの原因

は首や肩、腰や背中が原因の時もあります。または内臓が原因の場合もあります(その場合は内臓調整します)。

一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

痛みが出てからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化し良くなるまでの期間がかかってしまいますので、 早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

一人で悩まず、是非ご相談ください。

肉離れ

「ダッシュした時にモモの裏に激痛が走って、その後も痛い」

「ジャンプして着地した時にふくらはぎに痛みが出て、ぶつ

けてもいないのに腫れてきて、歩くのもつらい」

それって、肉離れかもしれませんよ!

こんなお悩みはありませんか?

![]() ダッシュやジャンプしたら、モモの裏やふくらはぎに電気が走ったように痛い。

ダッシュやジャンプしたら、モモの裏やふくらはぎに電気が走ったように痛い。

![]() 足を地面に着くと痛くて歩けない。激痛。

足を地面に着くと痛くて歩けない。激痛。

![]() 痛みが怖くて、うまく歩けない。

痛みが怖くて、うまく歩けない。

![]() 痛い部分が紫色になって来て不安。

痛い部分が紫色になって来て不安。

![]() 痛み無く歩けるようになりたい。

痛み無く歩けるようになりたい。

![]() 早くスポーツや競技に復帰したい。

早くスポーツや競技に復帰したい。

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み、「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院に安心しておまかせ下さい。

モモの裏(ハムストリングス)の肉離れが良くなり、部活ができるようになって良かった!!

南足柄市 17歳 学生 T.Hさん

部活の練習中、走った時に肉離れになりモモの裏の筋肉(ハムストリングス)が痛くて、うまく歩けないので来院しました。

数回の施術を受けて、痛みがとれ歩くことはもちろん、走ることも短期間でできるようになりました。

早期改善して試合にでることが出来ました。

早く良くなりたい方、おすすめします!

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

肉離れとは?

特にスポーツをしてる方に多く起こるスポーツ障害です。

走ったり、ジャンプしたりした時にモモの裏のハムストリングス

やふくらはぎの筋肉に急激に負荷がかかり、筋肉の部分断裂や完

全断裂が起こる状態などを言います。

そうすると激しい痛みと足に力が入りにくい、入らない状態など

になり、歩行が困難になったり、辛くなったりしてしまいます。

特にスポーツ選手、100M走や200M走の選手やサッカーやラグビー、

野球選手など急激にダッシュする競技やジャンプを良くする競技、

バレーボールやバスケットボール選手などでおこります。

また、一般の方でも、立ち仕事や歩きが多い仕事などをしている方

など足の筋肉が疲労して固くなっている状態で、ダッシュやジャンプ

した時に起こります。

注意:足のケガや障害は痛みを感じたら、すぐ施術しに来てください。

足には常に体重がかかっているので、酷くなると良くなるまでにどうし

ても時間がかかってしまいます。

特に肉離れは、しっかりと良くなるまで施術を受けないと再発しやすい

ので注意です!

どんな症状が出るの?

急なダッシュやジャンプをした時に、筋肉が「ブチ」っと切れるような

音がして、特にモモの裏やふくらはぎに急激な痛みが走り、痛みで走った

り、ジャンプしたり、酷くなると足を引きずって歩くようになってしまっ

たり、歩けなくなってしまいます。

見た目では、痛めた筋肉が腫れたり、へこみが出来ていたり、青くなって

内出血したりします。

肉離れの三大特徴

1、力を入れると痛みが出る。

2、押すと圧痛がする。

3、ストレッチすると 痛みが出る。

肉離れの重症度は3段階(ステージ)に分かれていています。

第1ステージ(軽症)

痛みはあるが自力で歩行が可能。筋繊維の一部断裂、筋膜の損傷で皮下組織

の内出血が少々見られる。(約2週間~3週間)

第2ステージ(中度)

痛みで自力歩行が困難。筋繊維の一部断裂、筋腱移行部の損傷など、皮下組織

の内出血が見られる。(2ヶ月~3ヶ月)

第3ステージ(重度)

立位が困難。筋繊維や筋腱移行部の完全断裂。筋の断裂部分にへこみが見られる。

完全断裂の場合は、医療機関で手術が必要になります。(3ヶ月以上)

当院では、第1、2ステージの方を対象に施術いたします。

第3ステージの方は医療機関をご紹介いたします。

注意:軽い肉離れだから大丈夫と思って無理をすると、再発してもっと酷くなってしまったり、なかなか良くならなかったりしますので注意です。

どんな人がなりやすいの?

この7つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() スポーツをしていて準備体操や整理体操をあまりしない方

スポーツをしていて準備体操や整理体操をあまりしない方

![]() 走る競技やジャンプ競技やをハードにやっていて疲労がたまっている方

走る競技やジャンプ競技やをハードにやっていて疲労がたまっている方

![]() 筋肉の柔軟性が低下している方

筋肉の柔軟性が低下している方

![]() 運動不足で、いきなりダッシュしたりジャンプする方

運動不足で、いきなりダッシュしたりジャンプする方

![]() 筋肉に痛みがあるのに無理して競技を続けている方

筋肉に痛みがあるのに無理して競技を続けている方

![]() 寝不足やストレスがたまりやすい方

寝不足やストレスがたまりやすい方

![]() タバコを良く吸ったり、お酒を多く飲む方

タバコを良く吸ったり、お酒を多く飲む方

予防するには?

スポーツ、特にダッシュやジャンプなどを多くする方は、準備体操や整理体操を

丁寧に行い、毎日十分な休息や睡眠をとりましょう。

普段スポーツなどをされない方は、週1回~2回、運動やストレッチなどを行い身体 の柔軟性を高めましょう。

仕事で長い時間歩いたり、長時間立っている方も同じです。仕事前と後の体操をすることで予防に なります。あとケガの予防や仕事前にゆっくりと体操をすることで、心を落ち着つかせる効果もあり ます。

運動不足の方は、週1回~2回、はじめは5分~10分で良いのでウォーキングやストレッチ をはじめてみて下さい。

まずは、運動を習慣化することからはじめましょう!

肉離れになる方の多くが、モモの裏(ハムストリングス)やふくらはぎ(腓腹筋やヒラメ筋、 後脛骨筋)などの筋疲労や柔軟性の低下などの原因の場合が多いです。

なので、その辺を重点的に体操やストレッチを行うと予防になりますので行ってみて下さい。

開成カイロプラクティックSIOの肉離れの施術法

なった方でしたら解ると思いますが、痛くて足がつけない、歩くとすごく痛い、歩いて足で 地面を蹴ると痛い、足を引きずって歩く、筋肉がへこんでる、内出血が起こって怖いなど、 不安ですね。

いつ良くなるのか?このまま良くならないのでは?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

私も中学・高校と陸上部に所属していて、その時に肉離れになって苦しい思いをしました。 その時のつらさがあり、肉離れの施術も研究しております。

原因はさまざまあります。モモの裏(ハムストリングス)やふくらはぎの筋肉が疲労や固さが原因 のことがありますし、足首の固さやアキレス腱、固さが原因の場合もありますが、もともとの原因 は首や肩、臀部や背中が原因の時もあります。または内臓が原因の場合もあります。(その場合は内臓調整します)

一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

痛みが出てからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化し良くなるまでの期間がかかってしまいますので、 早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

一人で悩まず、是非ご相談ください。

変形性膝関節症

「最近、膝に痛みが出て歩くのがつらいのよね」、「寝てても膝がズキズキするのよね」 また「大好きな旅行に膝が痛くて行けないのよね」

その膝の痛み、速く楽になって好きなことをして、人生を楽しみましょうね!

このような変形性膝関節症の症状や悩みでお困りではありませんか?

![]() 病院で膝の軟骨がすり減っていて痛みが出ていると言われた。

病院で膝の軟骨がすり減っていて痛みが出ていると言われた。

![]() 痛みで横になってもズキズキしてつらい。

痛みで横になってもズキズキしてつらい。

![]() 歩けるけど痛くてつらい。

歩けるけど痛くてつらい。

![]() 痛みで長く立っていられなくて、台所に立っているのが辛い。

痛みで長く立っていられなくて、台所に立っているのが辛い。

![]() 階段の上り降りで激痛が走る。

階段の上り降りで激痛が走る。

![]() 痛くて膝を伸ばせない。膝の裏も痛い。

痛くて膝を伸ばせない。膝の裏も痛い。

![]() 痛みや不安で大好きなことが出来なくて、毎日がつまらない。

痛みや不安で大好きなことが出来なくて、毎日がつまらない。

![]() 病院で手術しかないと言われた。

病院で手術しかないと言われた。

![]() 病院で手術をして、人工関節にしたんだけど膝の痛みがとれない。

病院で手術をして、人工関節にしたんだけど膝の痛みがとれない。

![]() このまま痛みが良くならなくて、歩けなくなるのではと不安になる。

このまま痛みが良くならなくて、歩けなくなるのではと不安になる。

そのお悩み「どこに行っても良くならない」とあきらめた人が通う整体院の当院にお任せください。

変形性膝関節症とは?

医学的には、膝のレントゲン写真をみると、膝の骨(脛骨と大腿骨)の間が狭くなって 軟骨がすり減って、関節の変形や破壊が起こる症状と言われております。

軟骨や半月板の破壊片や膝の上下の骨がぶつかり合い炎症や痛み膝の骨の変形がおきると 言われております。

まず膝関節とは、足首から膝までの骨、すねの骨(脛骨【けいこつ】)

とその外側にある骨(腓骨【ひこつ】)と膝より上のモモにある骨

(大腿骨【だいたいこつ】)の3つの骨により関節を作っています。

この3つの骨で関節を作ることによって、足首の関節と股関節と連動して

歩いたり、走ったり、ジャンプしたり、階段を昇ったり、降りたり、ボール

を蹴ったりと様々な動きが出来るようになっています。

また、股関節と足首の関節の真ん中にある関節なので、両方の関節より

影響をうけやすい関節でもあります。

体のゆがみやバランスの崩れなどによって、股関節の動きが悪く

なると、股関節の動きを補おうとして膝関節が頑張ります。

その結果、疲労や頑張りすぎて限界が来て膝が伸びなくなったり、

曲げられなくなったりして、膝に痛みや違和感が出てしまいます。

同様に足首の動きが悪くなっても、膝関節に負担がかかります。

その負担が続くと、膝関節の軟骨がすり減って、骨の変形が起こり

変形性膝関節症になってしまいます。

そうなると、膝に水がたまったり、腫れがひかなくなったり、曲がらなく

なったり、痛みが強くなって歩けなくなったり、立つのもつらくなったり、

何もしなくてもズキズキと膝が痛くなってしまうこともあります。

どんな症状が出るの?

・立ったり座ったりすると鋭い痛みが走る。

・台所にずっと立っていると痛くて座ってしまう。

・階段の上り下りをすると激痛。

・日常生活や買い物などで歩くと痛くて辛い。

また、普段から膝が腫れている。

・膝に水がたまる。もう何回も抜いてるのに…。

・膝が曲がったまま伸びない。

・膝が伸ばせない。寝てる時も膝がズキズキ。

・膝が痛くて椅子にしか座れない。

・膝の痛みをがまんして生活するのは、もう嫌だ。

などなど。

患者さんはから、こんな膝の痛みや悩みを相談されます。

・「軟骨がすり減って変形しているから痛みがある」と言われた。

・「老化なので痛みとうまくつきあって行くしかない」と言われた。

・「痛みは一生とれないのでうまくつきあってください」と言われた。

・「膝に水がたまってますね。また、たまりますので定期的に抜きに

来てください」と言われた。

・「手術をすすめられている」「手術しかない」と言われた。

・手術をして人工関節にしたけど、膝の痛みがとれないので何とかしてほしい。

当院では、このように相談された方もみなさん施術を受けて良くなっています。

あきらめないで一度、当院にご相談ください。

予防するには?

膝に痛みが出たら、無理せずに休息を取るようにしましょう。

少しでも痛みが出たら無理しないようにしましょう。

あと毎日、体操やウォーキングなどの全身運動などで身体を動かすことがとても重要です。同時に生活習慣の見直しが大きな予防になります。日常生活で膝に負担がかかる動作や動きをしていませんか?

それと、身体の柔軟性の低下や関節可動域の低下など。

重い物を持ったりする仕事や立ち仕事、立ったり座ったりの仕事で膝に負担がかかるお仕事をされている方は、30分に1回、伸びや膝の屈伸をして膝や足首や股関節など、身体を伸ばす。ストレッチなどをしましょう。

また、休日はしっかり休んだり、楽しい趣味などを行って、ストレスを発散する。ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの変形性膝関節症の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、変形性膝関節症になると、膝が痛くて、つらい、痛みで、歩く、座ってから立つ、ずっと立ってること、階段の昇り降りなどの日常生活の辛さがでたり、大好きな買い物や習い事、趣味が出来なくなったり、楽しみにしていた旅行に行けなくなってしまって面白くないですね。あと日常生活に支障をきたすので不便になってしまいますね。

いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。