坐骨神経痛の症例・こんな症状の方が良くなりました

坐骨神経痛 症例4

患者さん

Tさん 33歳 男性 開成町在住 職業 会社員

初回来院

2019年3月

どんな症状ですか?

.jpg)

10日前に車で旅行に行ってる途中に、腰の痛みと足の痛み、右臀部のシビレが出て、それから全然、良くならなくてその後車の運転が辛い。

かがんだりしても痛いので重い物を持つのが大変。座っている時が一番つらい。

使用しているお薬はありますか?

特になし

施術内容と経過

問診で、きっかけは10日前に車で旅行に行ってる途中に、腰の痛みと右足の痛み、右臀部のシビレが出て、いつもは自然に良くなっていたが全然良くならない。かがむと腰が痛くなる。立っているのが一番らく。

手術歴 なし、大きな病気 なし、骨折 なし。

初回 施術前

立位はOK。ずっと座っているとだんだんと腰が痛くなって来て、右足全体が痛くなり右臀部にシビレが出る。立位 後屈で腰全体に強い痛みと右臀部にシビレが出る。左側屈で腰全体に痛みがでる。

施術後

初回:

立位 後屈、痛みシビレ無くなる。つっぱり感あり。左側屈も腰の痛み無し。ずっと座っているとだんだんと腰が痛くなって来る。お尻の下にタオルを引いて座るように指導。

2回目(5日後):

シビレ無くなった。痛みは少し良くなったが、あぐらで座ってる時とずっと車の運転で座っていると腰が痛くなる。シビレは良くなった。立位 左側屈と左回旋、前屈で少し痛みが出る。

3回目(6日後):

ずっと車の運転で座っていると腰が痛くなる。立位 左側屈と左回旋で少し痛みが出る。

4回目(7日後):

ずっと座っていると右腰に少し違和感。立位 左回旋で腰に張りあり。施術後、すごく楽になる。腰の制限なし、施術終了。

同時に施術した所

頸椎,肩,肘,股関節

使用した施術法

立位全身調整、骨盤調整、肘調整、肩調整、股関節調整、頚椎調整、頭蓋骨調整 、FIL

考察

初回の来院時、腰の痛みと右足の痛み、右臀部のシビレが出ていて、ずっと座っていると症状が酷くなるので車の運転がつらい。立位 後屈と左側屈で強い痛みが出たのと、仕事で車の運転を頻繁にするので、もっとかかると思いました。

痛みが出てから早目に来院されて、施術を受けたことが早期改善につながったのだと考えます。

Tさんも、施術計画どうりに頑張って通院していただいたのと、日常生活の改善とセルフケアの体操をしっかり行なってくれたので、早く改善できたのだと思います。

坐骨神経痛 症例3

患者さん

Nさん 23歳 女性 秦野市在住 職業 会社員

初回来院

2019年8月

どんな症状ですか?

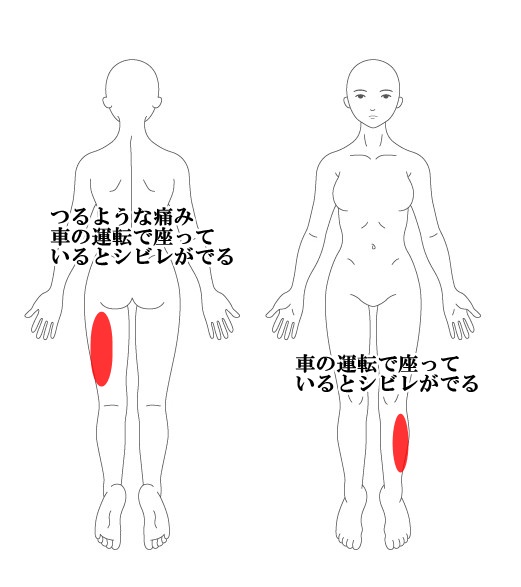

1週間前から座骨神経痛で左大腿後面~すねにかけてシビレと痛みがあり、仕事での車の運転が辛く支障がでていた。座っているのがとても痛くてつらい。

ずっと座っている(車の運転)と左大腿後面~すねにかけてシビレが強くなる。

使用しているお薬はありますか?

特になし

施術内容と経過

問診で1週間前から左大腿後面に痛み。仕事で車の運転をして座っていると左大腿後面からすねにかけて、痛みとシビレが出て来てつらくなる。昨晩から左大腿後面がつるような痛みが出て来た。きっかけなどは特に思い当たらなく、気が付いたら痛かった。

手術歴、虫垂炎(8年前)、右手小指骨折(6年前)

初回 施術前

立位で左大腿後面につるような痛み。ずっと座っていると左大腿後面からスネにかけて、痛みとシビレ。左足全体が重い。 立位 左回旋で左大腿後面がすごく痛い。右側屈で左大腿後面に痛みがでる。

施術後

初回:

立位で左大腿後面につるような痛みが少し緩和。左足全体、軽くなった。 立位 左回旋で左大腿後面の痛み少しになる。右側屈で左大腿後面に痛みなくなった。

2回目(3日後):

すごく楽になった。車の運転で座っていると左大腿後面に少し違和感あるぐらい。

3回目(10日後):

坐骨神経痛、良くなった。すごく楽。スマホの見過ぎで首の痛みとハリがあったが施術後、楽になる。6年前に剣道をしてる時に右手小指を骨折、治ってから小指が曲がらずグーが出来なかったが、施術後できるようになる。

4回目(15日後):

右腰に少しだるさがあったが施術後、軽くなる。すごく楽になる。施術終了。月1回のメンテナンスに移行。

同時に施術した所

頸椎,頭蓋骨,肩,小指

使用した施術法

オウ打、三指半、骨盤調整、肩こり調整、小指調整、筋膜調整、頚椎調整、頭蓋骨調整 、FIL

考察

初回の来院時、左大腿部後面と左すねの痛みで車の運転がつらい。立位で左モモ後面のつるような痛みがあり、立位 左回旋と右側屈で強い痛みが出たので、もっとかかると思いました。

痛みが出てから早目に来院されて、施術を受けたことが早期改善につながったのだと考えます。

Nさんも、施術計画どうりに頑張って通院していただき、セルフケアの体操をしっかり行なってくれたので、頑張りもあったので、早く改善できたのだと思います。良かったです。

坐骨神経痛 症例2

患者さん

Tさん 40台 女性 山北町在住 職業 主婦

初回来院

2019年2月

どんな症状ですか?

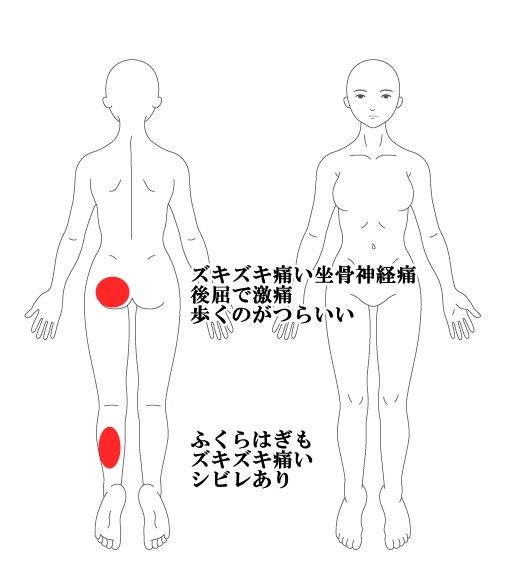

4ヶ月前から左臀部と左足ふくらはぎが痛くて、歩くのが辛い、歩きづらい、座っているのも痛く、ずっと立っていると左臀部とふくらはぎが痛くなって来てつらい。

ずっと座っていると左ふくらはぎがシビレてくる。

使用しているお薬はありますか?

特になし

施術内容と経過

問診で4ヶ月前から左臀部とふくらはぎが痛くて辛い。歩るくと痛みが増して歩くのがつらい、歩きづらい。きっかけなどは特に思い当たらなく、気が付いたら痛かった。ずっと座っていると左ふくらはぎがシビレてくる。ずっと立っていると左臀部と左ふくらはぎが痛くなってつらい。

手術歴、盲腸

初回 施術前

立位で左臀部に鈍痛。左ふくらはぎが痛い。左足全体が重い。 前屈 100°で左膝が痛い。後屈 30°で左臀部、左ふくらはぎに激痛。

施術後

初回:

立位で左臀部に鈍痛は変わらず。左ふくらはぎの痛みなし。前屈 OK。 後屈 30°で左臀部の痛み少し和らぐ。ふくらはぎの痛み少しだけ残る。

2回目(7日後):

前回来た時よりも痛み楽になってる。、施術後、立位で左臀部の痛み和らぐ。左ふくらはぎの痛みなし。前屈 30°で左臀部に痛み。 歩くの少し楽になった。

3回目(7日後):

立位で左臀部に鈍痛。施術後、立位で左臀部に鈍痛が少し和らぐ。後屈 30°で左臀部に鈍痛。 歩くのOK。

4回目(6日後):

時々、腰がカクッとなる。立位で左臀部に少し痛み。歩いてる時、左臀部に痛みなくなりました。施術後、立位で左臀部に痛みなし。後屈 左臀部に突っ張り感。

5回目(7日後):

立位と歩いてる時の、左臀部の痛みなくなりました。時々、左臀部とふくらはぎに痛みがでる。

6回目(8日後):

立位と歩いてる時の、左臀部の痛みなくなりました。ずっと座っていると左ふくらはぎにシビレがでる。

7回目(14日後):

左臀部の痛み、日常生活で気にならない。楽になった。左ふくらはぎが時々痛くなる。とても楽になって来た。

8回目(14日後):

左臀部の痛み良くなった。痛みなし。とても楽になって来た。左ふくらはぎも痛みなし。とても良い。

9回目(27週間後):

左臀部、左ふくらはぎOK。痛みなし。

10回目(4週間後):

左臀部、左ふくらはぎOK。痛みも無し。とても楽になった。施術終了。月1回のメンテナンスに移行

同時に施術した所

頸椎,頭蓋骨,股関節,内臓

使用した施術法

オウ打、三指半、骨盤調整、内臓調整、股関節調整、筋膜調整、頚椎調整、後頭骨調整 、FIL 、上腕調整

考察

初回の来院時、左臀部と左ふくらはぎの痛みで歩くのもつらそうでした。後屈で左臀部と左ふくらはぎに激痛がありましたので、施術期間がもっとかかると思いました。

骨盤のゆがみが体の全体的なバランスを崩していて、坐骨神経痛が出てると考え、骨盤調整を中心に、体全体の調整を行ったところ、早期に改善されました。

患者さまも、施術計画どうりに頑張って通院していただき、セルフケアの体操をしっかり行なってくれたので、思ったよりも早く改善できました。

坐骨神経痛 症例1

患者さん

Sさん 70歳 女性 小田原市在住 職業 主婦

初回来院

2016年1月

どんな症状ですか?

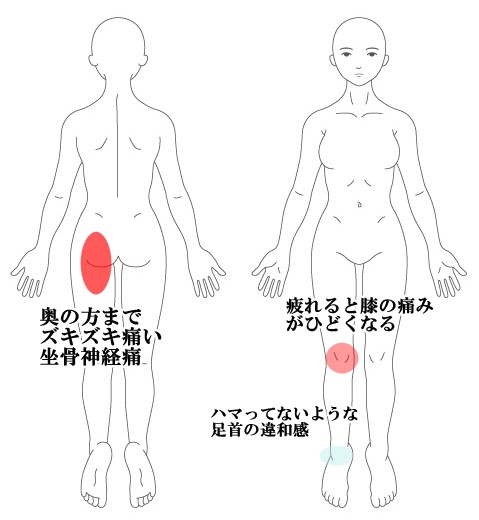

3ヶ月前から左臀部の奥の方が痛くて、なかなか良くならない。動作の時に強い痛みが出てつらい。

何十年も前から右膝に痛みがあり、膝が腫れて水が溜まった時は病院で水をぬいてもらっていました。5回水ぬいたが痛みがとれない。

時々、右足首がハマってないような感じになる。

使用しているお薬はありますか?

糖尿病の薬

施術内容と経過

問診で3ヶ月前から左臀部が痛くて辛い。動作時に強い痛みが出る。腰にも少し痛みあり。歩るくと痛みが増す。何十年も前から右膝が痛くて、病院で5回水をぬいているが痛い。疲れたり、歩きすぎると右膝に強い痛みがでる。側弯あり。

時々、右足首がハマってない感じがして気になる。

手術歴、子宮・虫垂炎。現在、糖尿病で通院中。

初回 施術前

立位で左臀部に鈍痛。右膝外側に痛み。腰が重い。 前屈 100°で左臀部に激痛。歩くと痛い。

施術後

初回:

立位で左臀部に鈍痛が少し和らぐ。右膝外側に痛み変わらず。腰が軽くなった。 前屈 110°で左臀部に激痛。 歩くと少し痛い。

2回目(4日後):

痛みは戻ってしまいましたが、施術後、立位で左臀部に鈍痛が少し和らぐ。右膝外側に痛み変わらず。腰が軽くなった。 前屈 120°で左臀部に痛み。 歩くと少し痛い。

3回目(5日後):

3日間はとても楽だったが、痛みは戻ってしまいました。施術後、立位で左臀部に鈍痛が少し和らぐ。右膝外側に痛み変わらず。腰が軽くなった。 前屈 110°で左臀部に痛み。 歩くと少し痛い。

4回目(2日後):

歩いてる時、左臀部に痛みなくなりました。右膝からすねが痛い。施術後、立位で左臀部に鈍痛がなし。右膝外側の痛み軽くなった。 前屈 左臀部に突っ張り感。

5回目(3日後):

歩いてる時の、左臀部の痛みなくなりました。時々、左臀部に痛みがでる。右膝外側の痛みも軽くなって来た。

6回目(3日後):

前回と変わらず、歩いてる時の、左臀部の痛みなくなりました。時々、左臀部に痛みがでる。右膝外側の痛みも軽くなって来た。

7回目(5日後):

左臀部の痛み、日常生活で気にならない。楽になった。右膝が時々痛くなる。とても楽になって来た。

8回目(5日後):

左臀部の痛み良くなった。痛みなし。とても楽になって来た。右膝が時々痛くなる。

9回目(1週間後):

左臀部はOK。歩きすぎたり疲れた時に右膝が痛くなる。台所でずっと立っている時も痛みがでる。

10回目(1週間後):

左臀部OK。右膝の痛みも無し。とても楽になった。側弯が気になる。

11回目(2週間後):

左臀部OK。右膝OK。とても楽になった。側弯もOK。戻り無し。

12回目(3週間後):

左臀部OK。右膝OK。とても楽になった。側弯もOK。戻り無し。

12回目(3週間後):

左臀部OK。右膝OK。とても楽になった。側弯もOK。戻り無し。

13回目(4週間後):

左臀部OK。右膝OK。とても楽になった。側弯もOK。戻り無し。

施術終了。メンテナンスに移行。

同時に施術した所

右膝,右足首,側弯

使用した施術法

オウ打、三指半、、骨盤調整、骨盤Z調整、側弯調整、猫背調整、頚椎調整、後頭骨調整 、FIL 、足首調整

考察

初回の来院時、左臀部の痛みで歩くのもつらそうでした。右膝の痛みや背中の側弯と猫背があったので、施術期間がもっとかかると思いました。

全体的な体のバランスが悪いのと何十年も痛みが出てる右膝が本当の原因だと思い。右膝の調整を中心に、坐骨神経の調整を行ったところ、早期に改善されました。

患者さまも、施術計画どうりに頑張って通院していただき、セルフケアの体操をしっかり行なってくれたので、思ったよりも早く改善できました。

坐骨神経痛

「お尻から足までシビレが出て痛いんだよ!」

足にシビレが出る代表的な疾患です。ひどくなると、とても痛くて、シビレもあってとてもつらい疾患の一つです。

10代~60代の方まで幅広い年代の方がなる疾患です。当院では働き盛りの20代~60代の男性の方や仕事や家事をがんばっている女性の方などが坐骨神経痛で悩みご来院いただいています。

最近では、どこに行っても良くならない慢性的な坐骨神経痛に悩む40代~50代の方のご来院が多いです。

当院で施術を受けた方は、その後、笑顔で元気に過ごされています。

こんなお悩みはありませんか?

![]() 腰やおしりからふくらはぎや足までシビレがあり痛い。

腰やおしりからふくらはぎや足までシビレがあり痛い。

![]() 腰も痛いがお尻や太ももにも痛みが出る。

腰も痛いがお尻や太ももにも痛みが出る。

![]() 寝てても腰から足にかけて痛み、シビレが出て眠れない。

寝てても腰から足にかけて痛み、シビレが出て眠れない。

![]() 座っていると、痛みやシビレが強く出てつらい。

座っていると、痛みやシビレが強く出てつらい。

![]() どこに行って診てもらったら良いかわからない。

どこに行って診てもらったら良いかわからない。

![]() どこに行っても良くならない。

どこに行っても良くならない。

そのお悩み、多くの改善実績がある当院にお任せ下さい。

坐骨神経痛で足のシビレと腰痛、手のシビレが良くなりました!

小田原市 30代 会社員 A.Mさん

-1024x768.jpg)

腰の痛みと足のシビレ(坐骨神経痛)、手のシビレが辛く気になって仕事に集中できなかったので来院しました。

数回の施術を受けて、痛みとシビレが全くなくなり良い状態をキープできるようになりました。

気になる症状がある時は、早く来院されることをオススメいたします。

早い方が絶対に、早く良くなります!

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

座骨神経痛で歩くのが辛かったのが良くなりました!

山北町 40代 主婦 T.Kさん

4か月前から気がついたら左臀部とふくらはぎが痛み、歩くのが辛い、座っていても痛い、ずっと立っていると痛みが出てつらかったです。

施術してもらうようになってから、だんだんと足の痛みが良くなって来て、歩くのが楽になって来ました。臀部の痛みも無くなり、坐骨神経痛が良くなりました。

最初は治るか不安だったのですが、通ううちに良くなって行ったので、今では開成カイロプラクティックSIOに来て、良かったです。

※個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。

坐骨神経痛(座骨神経痛)とは、その名の通り神経痛の一つの症状です。病名ではありません。

どんな症状なのか詳しく見て行きましょう。

どんな症状が出るの?

基本的に坐骨神経にそって痛みやシビレがでます。

坐骨神経はお尻からモモの裏、ふくらはぎ、足裏を通って足の指までつながっている神経です。

その神経が何らかの圧迫を受けて症状がでます。

坐骨神経人によって症状の出方はいろいろですが、歩いているとお尻にシビレや痛みがでる。仰向けに寝ると痛みやシビレがでる。ズボンを履く、靴下やストッキングを履く動作や腰から下の物を拾う動作などが辛い、座っていると痛みやシビレが強くなるなどの症状がでます。

体を前に曲げると痛みやシビレが出る方と体を後ろに反ると痛みやシビレが出る方がいます。

ひどくなると、何もしなくても常に痛みやシビレが出る方もいらっしゃいます。

あと、ひどいと痛みで夜ねむれない、激痛を伴うこともあります。始めから、かなりの痛みが出る方もいらっしゃいます。

病名としては病院で、椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・腰椎すべり症・梨状筋症候群などと言われることが多いです。

注意:しっかりと改善しないと「慢性化」して症状が長引く疾患のひとつです。

どんな人がなりやすいの?

この6つの中で、当てはまることが多ければ多いほど、なりやすくなりますので注意して下さいね。

![]() 腰痛やぎっくり腰を繰り返している方

腰痛やぎっくり腰を繰り返している方

腰痛やぎっくり腰を繰り返し起こしている方は要注意です。

![]() パソコンやスマホを長い時間、毎日している人

パソコンやスマホを長い時間、毎日している人

疲れて来ると猫背になり、徐々に腰や背中にに負担がかかって来ます。毎日の積み重ねで悪くなっていきます。

![]() 腰に負担がかかる仕事をされている人

腰に負担がかかる仕事をされている人

重い物を持ったり、運んだり、長時間くるまの運転をされる方など

![]() ソファーや柔らかいイス座っている方

ソファーや柔らかいイス座っている方

ソファーなどに座ると背中がまるまり身体の構造上、腰や背中に負担がかかります。

その姿勢で長時間座っていたり、毎日の習慣になっていると、腰の筋肉や椎間板などに負担をかけてしまいます。

![]() ストレスが多い人

ストレスが多い人

ストレスが多い方は常に交感神経が優位になっていて、寝ても体が休まらなかったり、些細なことでイライラしてしまいになります。筋肉も緊張状態が続くので筋肉に負担がかかります。

![]() 運動不足の人

運動不足の人

身体の動き、各関節の動きの低下や筋力の低下などが重なり症状が出やすくなります。

予防するには?

毎日、体操やウォーキングなどの全身運動などで身体を動かすことがとても重要です。それと、生活習慣の見直しが大きな予防になります。

パソコンを30分したら、伸びをして手や肩、身体を伸ばす。ストレッチなどをする。休日はしっかり休んだり、楽しい趣味などを行って、ストレスを発散する。ちょっとした生活習慣の改善で予防できますので、みなさんチャレンジしてみて下さいね。

開成カイロプラクティックSIOの坐骨神経痛の施術法

なった方でしたら解ると思いますが、痛みでつらい、痛みで寝れない。足のシビレでジンジンする。大変つらいですね。いつ良くなるのか?不安ですね。

安心して当院におまかせ下さい。

当院は基本的に痛い施術はいたしませんのでご安心ください。

私は腰椎椎間板ヘルニアで坐骨神経痛の痛みも経験しています。

なので施術には特に力を入れて研究しております。

原因はさまざまあります。腰そのものが原因の場合もありますが、もともとの原因は首や肩、臀部や背中が原因の時もあります。または腰から離れている足が原因の場合もあります。一つ一つ検査し原因を見つけて行きます。

痛みやシビレが出てからの期間が長ければ長いほど、原因が複雑化し良くなるまでの期間がかかってしまいますので、早めのご来院をおすすめいたします。

当院オリジナルの「SIOメソッド」で早期に症状を改善へと導いて行きます。また、家でできる簡単な体操やセルフケアなども指導していて、みなさまに大好評です。

![]() お問い合わせをお待ちしております。

→メールでのお問い合わせ

お問い合わせをお待ちしております。

→メールでのお問い合わせ